摘要 手机液晶显示屏幕断线问题严重影响显示质量,导致像素显示异常。液晶线路断路是引发断线的核心原因,传统修复方法存在局限性,而激光修复技术凭借高精度、非接触等优势,为断线修复提供了高效解决方案。本文深入分析断线成因,系统阐述液晶线路激光修复原理、工艺优化及参数设定,为提升屏幕修复效果提供理论与技术支持。 引言 随着手机显示技术向高分辨率、高刷新率发展,液晶显示屏幕的精细化程度不断提高,断线问题愈发凸显。断线表现为屏幕上出现暗线、局部区域不显示等现象,严重破坏画面完整性,降低用户体验。在屏幕生产与使用过程中,断线缺陷发生率约占显示故障的 20%,成为制约产品良率与用户满意度的重要因素。液晶线路作为控制像素显示的关键路径,其断线修复技术的研究至关重要。 手机液晶显示屏幕断线成因分析 1. 制造工艺缺陷 在液晶屏幕制造环节,光刻工艺精度不足、线路蚀刻过度或沉积不均匀,易导致液晶线路局部变薄、断裂。此外,贴合、压合等工艺中的机械应力,也可能使脆弱的线路发生断路。据统计,约 55% 的断线问题源于制造工艺缺陷。 2. 使用过程损伤 手机在日常使用中,受到外力挤压、摔落或高温环境影响,会使液晶屏幕内部线路产生物理损伤。例如,弯曲柔性屏时,反复弯折区域的线路因疲劳应力出现裂纹,最终发展为断线。此类断线问题在柔性屏手机中更为常见。 液晶线路激光修复原理 1. 激光与液晶线路材料的相互作用 针对液晶线路断线,通常采用纳秒或皮秒脉冲激光进行修复。以 1064nm 红外纳秒激光为例,当能量密度达到 3×10^6W/cm² 时,激光能量被断线处的 ITO 导电膜或金属线路吸收,材料迅速升温至熔点以上,形成熔融态熔池。冷却过程中,熔池内材料在表面张力作用下凝固,重新连接断开的线路,恢复线路导电性 。 2. 断线修复机制 激光熔接修复后,液晶线路恢复导通,像素驱动电压得以正常传输。以 TFT - LCD 屏幕为例,修复后的像素能够重新接收驱动信号,液晶分子按指令偏转,控制光线透过率,使原本不显示或显示异常的区域恢复正常,从而消除断线造成的显示缺陷。实验数据表明,修复后的线路电阻可恢复至原始值的 90% 以上。 激光修复工艺与参数优化 1. 断线检测与定位 利用高分辨率光学显微镜(分辨率达 0.1μm)结合机器视觉算法,对屏幕进行逐行扫描,快速识别断线位置。通过微电流检测技术,测量线路各点电流值,精准定位断路点,定位误差控制在 1μm 以内,为修复提供准确依据。 2. 修复参数设定 根据线路材料与断线情况,优化激光修复参数。修复 ITO 导电膜断线时,设置激光脉宽 15ns、频率 8kHz、扫描速度 20mm/s;修复金属线路断线,适当提高能量密度至 4×10^6W/cm²。修复过程中,实时监测激光功率、光斑直径等参数,动态调整修复方案,确保修复成功率稳定在 92% 以上。 讨论 激光修复技术在手机液晶显示屏幕断线修复中展现出显著优势,但仍面临挑战。如柔性屏因材料弹性模量低,修复过程中易产生热变形;多层线路结构下,修复可能对下层线路造成损伤。如何进一步优化激光参数与修复工艺,提高对不同屏幕类型的适应性,是后续研究的重点方向。 显示面板激光修复设备:精密修复解决方案 新启航水冷激光修复设备搭载NW激光器,整合精密光学系统、镭射加工/观测专用显微镜及光学物镜,构建起高精度修复核心架构。设备采用X/Y轴自动精细调节、Z轴半自动智能调节模式,搭配大理石精密光学基础载物平台,以卓越的稳定性和操控性,实现对工件特定材质层短路缺陷的精准修补,展现出强大且专业的镭射修复能力。 一、多元适配的应用场景 本设备专为TFT-LCD系列液晶面板修复设计,可覆盖15.6寸至120寸全尺寸范围,精准攻克LCD面板常见不良现象。无论是恼人的亮点、暗点,还是复杂的断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线及横网等缺陷,都能通过先进的镭射修复技术快速处理,为液晶面板品质提升提供可靠保障。 二、智能协同的先进控制系统 设备采用前沿多线程技术、COM技术,深度融合运动算法与图像视觉算法,实现电机驱动系统、激光控制系统、图像识别系统的高效联动。凭借微米级精准控制能力,可快速、准确锁定产品缺陷点。此外,设备提供全自动四孔鼻轮调焦功能,并支持选配四孔电动鼻轮,满足多样化使用需求。同时,简洁直观的操作界面设计,大幅降低操作人员的学习成本与使用门槛。 三、灵活高效的高兼容性软件系统 针对不同型号激光控制器通讯协议的差异,本设备软件系统进行深度优化。通过将多种激光器通讯协议集成于同一软件,操作人员仅需通过简单的软件选项,即可激活当前使用的激光器。这种设计使激光器对操作者完全透明,让操作人员专注于工艺与功能实现,无需关注激光器具体型号差异,显著提升工作效率与便捷性。

标签: 激光修复

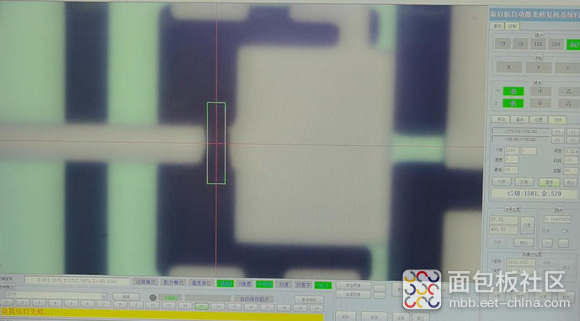

标签: 激光修复