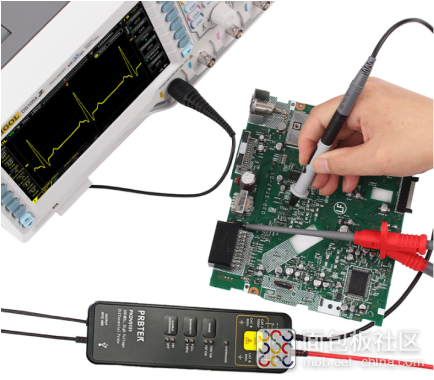

在电子测量领域,示波器差分探头凭借其出色的抗干扰能力以及精准捕捉差分信号的优势,被广泛应用于电源设计、高速电路测试等场景。然而,在实际操作过程中,许多工程师却常常遇到 “测量的信号幅值持续跳变”这一棘手问题,这不仅严重影响了测试数据的准确性,还可能导致对电路性能的误判。本文将从硬件连接、探头性能、环境干扰、操作设置四个维度出发,深入剖析问题根源,并提供切实可行的排查与解决方法。 一、信号幅值跳变的四大核心诱因 信号幅值跳变并非由单一因素导致,而是与 “接触可靠性”“探头状态”“外部干扰”“参数匹配”密切相关。在排查问题之前,必须先明确这四类核心诱因的具体表现差异,避免盲目调试。 1. 硬件连接: 接触不良是极易被忽视的 “罪魁祸首” 差分探头的测量依赖于 “探头 - 被测电路 - 示波器”这一完整通路,任何一处接触松动或连接错误,都会直接导致信号传输的不稳定。常见的问题包括: 探头前端连接松动: 差分探头的两个输入端( + 端与 - 端)通常采用夹子或探针设计。如果夹子未夹紧被测点(例如引脚氧化、夹子弹簧老化),或者探针与测试点的接触面积过小,就会导致接触电阻忽大忽小,从而使信号幅值随着接触状态的改变而波动。 地线连接不当: 尽管差分探头不像单端探头那样依赖长地线,但部分探头仍需连接参考地。如果地线未接、接错位置(例如接在有较大噪声的接地平面),或者地线过长(超过 30cm ),就会引入额外的干扰信号,这些干扰信号叠加在被测信号上,导致幅值跳变。 探头与示波器接口接触问题: 探头与示波器的 BNC 接口或专用接口若存在氧化、针脚变形等情况,会导致信号传输链路的阻抗不匹配,出现“时断时通”的状况,进而反映为幅值跳变。 2. 探头自身性能:老化与参数失配是隐匿的“杀手” 差分探头的核心部件(如放大器、衰减器、屏蔽层)若出现老化或参数异常,会直接影响信号测量的稳定性。 探头衰减比设置错误: 不同型号的差分探头都有固定的衰减比(例如 10:1 、 100:1 )。如果示波器端设置的衰减比与探头实际衰减比不匹配(例如探头是 100:1 ,示波器却设为 10:1 ),就会导致测量结果计算错误,看似幅值跳变,实则是“显示值与实际值不匹配”的误判。 探头带宽不足或老化: 若探头带宽低于被测信号的最高频率(例如测量 100MHz 的信号,却使用 50MHz 带宽的探头),会导致高频成分被滤除,信号波形失真,幅值随频率波动而跳变。此外,探头使用年限过长(超过 5 年),内部放大器的增益稳定性下降,也会导致幅值测量精度漂移。 共模抑制比( CMRR )下降: 差分探头的核心优势在于抑制共模干扰(例如电源噪声)。如果 CMRR 下降(例如探头屏蔽层破损、内部差分电路失衡),共模信号就会转化为差模信号被测量,导致被测信号中叠加大量干扰,幅值随共模噪声波动而跳变。 3. 环境干扰:电磁噪声是无形的“干扰源” 电子测量环境中的电磁干扰( EMI )会通过空间耦合或传导方式侵入测量链路,导致信号幅值跳变。常见的干扰源包括: 空间电磁干扰: 测试环境附近若有大功率设备(例如变频器、电机、微波炉)运行,其产生的高频电磁场会通过探头的引线或屏蔽层耦合到信号中,导致幅值出现不规则跳变。 接地环路干扰: 如果示波器、被测设备、探头的接地端不在同一电位(例如示波器接实验室接地,被测设备接设备柜接地,两地之间存在电位差),就会形成接地环路,产生环路电流,进而干扰被测信号。 线缆干扰:探头的输入线若未固定,随风飘动或与其他信号线(例如电源线、时钟线)平行敷设,会通过电容耦合或电感耦合引入干扰,导致幅值跳变。 4. 操作与设置:参数误设是人为的“失误点” 除了硬件与环境因素之外,工程师的操作习惯和示波器参数设置错误,也可能导致信号幅值跳变。 触发方式与触发电平设置不当: 如果示波器采用 “自动触发”模式,且触发电平低于噪声幅值,就会导致示波器随机捕获噪声信号,看似幅值跳变。如果触发源选错(例如选了“ CH2 ”却测量“ CH1 ”的信号),也会导致触发不稳定。 时基与垂直灵敏度设置不合理: 时基设置过慢(例如测量高频信号却用时基 10ms/div ),会导致屏幕上显示的波形过于密集,幅值变化难以观察,从而误判为跳变。垂直灵敏度设置过高(例如测量 5V 信号却用 100mV/div ),会放大噪声信号,导致幅值波动被夸大。 未进行探头校准: 多数示波器都支持探头校准功能(例如通过校准信号源校准探头增益和偏移)。如果长期未校准(超过 3 个月),探头的测量误差就会累积,导致幅值测量值漂移。 二、分步排查与解决:从快速验证到深度调试 当遇到信号幅值跳变的问题时,无需盲目更换设备,可以按照 “先简单后复杂、先硬件后软件、先排除干扰后校准”的原则,分步进行排查,从而高效地定位问题。 第一步:快速验证连接与设置,排除 “低级失误” 1. 检查探头连接: 重新夹紧探头的 + 端、 - 端与被测点,用酒精擦拭测试点(去除氧化层),确保接触紧密。 2. 检查地线连接: 如果探头需要连接参考地,应将地线夹子接在被测设备的 “干净地”(例如电源地、信号地,而非机壳地),并且地线长度应控制在 10cm 以内。 重新插拔探头与示波器的接口,检查接口内是否有灰尘或氧化,可以用棉签蘸酒精进行清洁。 3. 核对探头参数设置: 查看探头铭牌,确认衰减比(例如 “ 100:1 ”),在示波器的“通道设置”中选择对应的衰减比。 如果示波器支持 “探头自动识别”(例如泰克、是德科技的部分型号),应开启该功能,以避免手动设置错误。 切换示波器的 “耦合方式”:如果被测信号包含直流成分,应选择“ DC 耦合”;如果只需测量交流成分,应选择“ AC 耦合”(可滤除直流偏移带来的干扰)。 4. 验证触发设置: 将触发模式从 “自动”改为“正常”,调整触发电平至被测信号的幅值范围内(例如测量 2V 峰峰值信号,触发电平设为 0V )。 确认触发源与测量通道一致(例如测量 “ CH1 ”,触发源选“ CH1 ”),以避免跨通道触发导致的不稳定。 第二步:排查环境干扰,隔绝 “外部影响” 1. 远离干扰源: 将示波器、被测设备、探头移至远离大功率设备(例如变频器、电机)的区域,或者使用金属屏蔽罩覆盖被测电路(减少空间耦合干扰)。 如果测试环境存在强电磁干扰(例如射频实验室),可以使用带屏蔽层的差分探头(例如 Tektronix P5205A ),并将探头线缆穿过金属波纹管接地。 2. 消除接地环路: 将示波器、被测设备、探头的接地端连接到同一接地排(确保接地电位一致),或者使用 “隔离变压器”给示波器供电(切断接地环路)。 如果被测设备无法接地,可以使用 “浮地测量”模式(部分高端示波器支持),或者在探头地与被测设备地之间串联一个小电容( 1nF~10nF ,需注意安全)。 3. 固定线缆与布线: 用扎带固定探头的输入线,避免线缆随风飘动。 让探头线缆与电源线、时钟线等干扰线缆保持至少 10cm 的距离,避免平行敷设(可以交叉敷设,减少耦合)。 第三步:校准探头性能,排除 “硬件老化” 1. 进行探头校准: 利用示波器自带的校准信号源(通常为 1kHz 、 3V 峰峰值的方波信号),进入示波器的“探头校准”菜单,按照提示完成增益校准和偏移校准。 如果校准后幅值仍跳变,可以更换另一根同型号的差分探头进行对比测试:如果新探头测量稳定,那么就说明原探头老化或损坏,需要维修或更换。 2. 检查探头带宽与 CMRR : 测量已知频率和幅值的标准信号(例如信号发生器输出的 10MHz 、 5V 峰峰值正弦波),对比探头测量值与信号发生器设定值:如果偏差超过 5% ,说明探头带宽不足或增益失准。 测试 CMRR :将探头的 + 端和 - 端同时接同一信号源(共模信号),如果示波器显示的幅值超过 100mV (假设输入共模信号为 5V ),说明 CMRR 下降,探头屏蔽层或内部电路存在问题。 第四步:深度调试电路,排除 “被测信号本身问题” 如果经过上述排查仍未发现问题,那么就需要考虑 “被测信号本身就是不稳定的”,而非探头或测量链路的问题。 用万用表测量被测点的直流电压(如果信号包含直流成分),观察电压是否稳定:如果万用表显示值也跳变,那么就说明被测电路本身存在问题(例如电源纹波过大、电路自激振荡)。 检查被测电路的供电:如果供电电源输出电压波动(例如线性电源滤波电容失效),会导致电路输出信号幅值跳变,需要先修复被测电路的供电问题。 三、长期预防:从被动排查到主动维护 为了避免后续再次出现信号幅值跳变的问题,需要建立 “探头维护 + 环境管理 + 操作规范”的长期预防机制。 定期维护探头: 每 3 个月对探头进行一次校准(使用示波器校准信号源);每 1 年进行一次专业检测(例如委托第三方机构测试带宽、 CMRR );避免探头跌落、拉扯线缆,存放时放入专用包装盒(防止屏蔽层损坏)。 优化测量环境: 在测试区域划分 “干扰隔离区”,将大功率设备与测量设备分开摆放;使用接地排统一接地,确保所有设备接地电位一致;对于敏感测试(例如高速信号测量),采用屏蔽室或屏蔽帐篷。 规范操作流程: 制定《差分探头使用手册》,明确探头衰减比设置、地线连接、触发设置的标准步骤;新员工上岗前进行操作培训,避免因参数误设导致的测量误差。 四、 结语 示波器差分探头信号幅值跳变,本质上是 “测量链路可靠性”“探头性能”“环境干扰”三者共同作用的结果。在排查问题时,需要避开“只关注硬件、忽视设置”“只排查探头、忽视环境”的误区,通过“连接验证→干扰排除→性能校准→电路检查”的分步流程,精准定位问题。从长期来看,建立完善的维护与操作规范才是避免此类问题反复出现的关键。毕竟,稳定的测量数据不仅依赖于优质的设备,更依赖于严谨的测试习惯。

标签: 差分探头

标签: 差分探头