提到“质量”这两个字,我们不会忘记那些奠定基础的大师们:

休哈特、戴明、朱兰、克劳士比、费根堡姆、石川馨、田口玄一……

正是他们的思想和实践,构筑了现代质量管理的核心体系,也深远影响了无数企业和管理者。

今天,就让我们一同致敬这些质量管理的先驱!

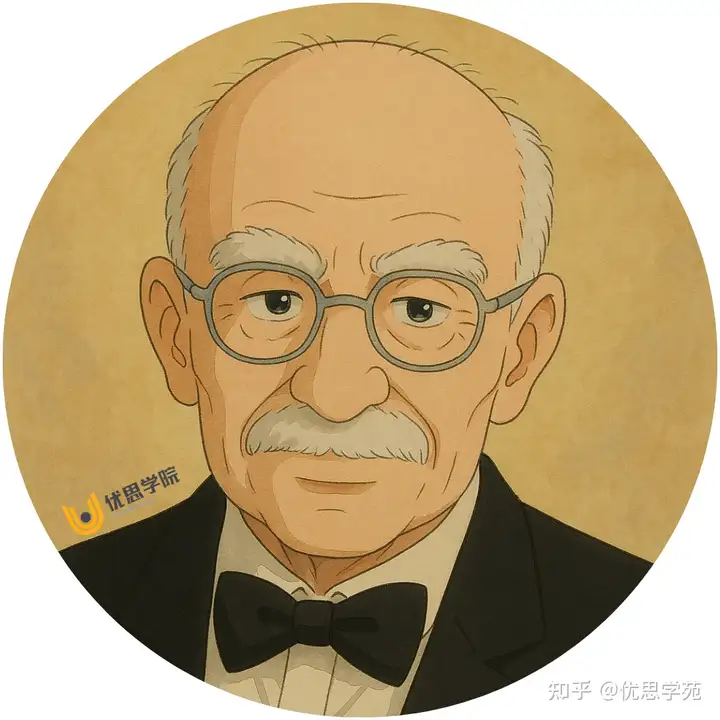

(最近流行『吉卜力风格』AI插图,我们也来玩玩用『吉卜力风格』重绘质量大师画象)

沃尔特·A·休哈特,美国工程师、统计学家,被誉为“统计质量控制之父”。

1924年,他提出世界上第一张控制图,并于1931年出版《产品制造质量的经济控制》,首次系统阐述质量控制的基本原理。他提出:

他将质量管理从事后检验推向了事前预防,影响深远。

他的主要观点包括:

威廉·爱德华兹·戴明是质量管理史上举足轻重的名字。他在战后日本的产业重建中扮演了关键角色,被日本视为国士。直到1980年美国媒体报道《日本能,我们为什么不能?》后,他才被美国广泛认可。

戴明提出的“十四要点”,成为全面质量管理(TQM)的基础:

他的思想核心是:以知识为基础,致力于持续改善,追求更高质量和更好服务。

约瑟夫·M·朱兰同样对日本质量崛起有重要贡献,他提出的“质量三部曲”理论深植人心:

他对质量的定义是“适用性”,即产品是否满足用户需求。他指出,大部分质量问题源于管理,而非员工操作。

朱兰还是第一个提出“质量成本”概念的专家。他认为:

他还提出了系统的“质量改进十步骤”,强调从目标设定、人员培训到成果固化的全过程管理。

菲利浦·克劳士比以一句话闻名业界:

质量是免费的。他不是说质量没有成本,而是说:从一开始就把事情做对,会比事后返工更省钱。他提出了四项质量管理原则:

他的理念强调主动、准确和责任感,是现代“零缺陷”运动的重要基础。

阿曼德·费根堡姆在1961年提出“全面质量控制”(TQC),他强调:

质量不是最优,而是客户可接受范围内的最适合选择。他认为,全面质量管理需要三个“全”:

他还区分了质量成本的四个类型:预防、鉴定、内部损失和外部损失,强调管理应从源头预防,而非被动应对。

他后期还提出“大质量”概念,把战略、价格、服务、能效等纳入质量管理的广义范畴。

石川馨是日本质量管理运动的重要推动者,他提出了著名的“因果图”(又称鱼骨图),用来系统分析问题根源。

他还大力推广“品质圈”(QC小组),推动全员参与质量改善。他的管理思想强调:

他认为,全面质量管理是一场企业经营思想的变革。

田口玄一是将试验设计方法(DOE)引入工业界的开创者之一。他提出的“稳健性设计”理念,强调在设计阶段减少产品波动,从源头上提高质量。

他提出了“三次设计”方法(系统、参数、容差),并发明“质量损失函数”:

质量的衡量,不在于是否合格,而在于偏离理想值所带来的社会损失。他主张:

这些理念推动了制造业质量控制从“检测”走向“设计阶段控制”。

多利安·谢恩是美国知名的质量专家,他开发了一套实用的试验设计方法,被称为“谢恩DOE”。

他长期为800多家世界领先企业提供质量顾问服务,是企业界解决复杂质量问题的“终结者”。

谢恩强调,统计不只是分析数据,更是找出根因、解决实际问题。他的方法强调简单、快速、可操作,深受工业界欢迎。

比尔·史密斯是摩托罗拉公司的资深工程师,被誉为“六西格玛之父”。1986年,他在摩托罗拉内部首次提出“六西格玛”质量管理理念,标志着一个全新时代的开始。

他提出:

“我们不能容忍每百万件产品中有几千件不良品,我们要的是几乎零缺陷。”六西格玛(Six Sigma)并不是一个单纯的统计术语,它是一种以数据为基础、聚焦于过程改进和缺陷减少的企业管理战略。

比尔·史密斯的贡献包括:

他所开启的六西格玛运动,随后被通用电气、三星、索尼、惠普等全球企业采纳,成为现代企业提升竞争力的重要手段。

这些大师有的创立理论,有的推动实践,有的改善工具,有的改变文化。

他们的共同点是:用一生推动“把事情做对”的理念,影响了整个世界。

今天的质量管理,离不开他们的智慧和努力。

向他们致敬,也期待我们在自己的岗位上继续实践“质量为先”的信念。

如果你也关注质量管理,欢迎保存这篇文章,转发分享,和更多人一起传播“做对的事情”的力量。

作者: 优思学院, 来源:面包板社区

链接: https://mbb.eet-china.com/blog/uid-me-4102203.html

版权声明:本文为博主原创,未经本人允许,禁止转载!

/5

/5

文章评论(0条评论)

登录后参与讨论