你天天挂在嘴边的“质量”,真的只是“零缺陷”、“符合标准”这么简单吗?

很多企业谈质量,第一反应是QA、QC、检验、六西格玛或ISO9001,但戴明博士——这位被誉为“质量之父”的传奇人物,却早在几十年前就告诉我们:质量不是终点,而是管理的起点。

问题是,我们真的听懂了吗?

你可能知道他讲过“PDCA循环”、“14点原则”、“系统思维”,他所强调统计方法和技术也衍生出现代的六西格玛管理的理论。但你有没有认真想过——戴明真正想改变的,其实是企业的文化、思维方式,甚至是你每天做决策的方式。

这篇文章,我们就来重新认识戴明。不是教材上的他,也不是传说中的他,而是那个可能正在提醒你:“别再盯着KPI了,真正的变革,从管理者的觉醒开始。”

戴明(10/14/1900–12/20/1993),出生于美国爱荷华州,1927年取得耶鲁大学的数学及物理学位,随后任职于美国农业部,期间曾随舒华特(Shewhart)学习统计品管。1950年7月应日本科学技术连盟(JUSE)之邀请赴日进行系列演讲,奠定日本统计品管的基础,帮助了日本的质量发展。日本制造业在 1970 及 1980 年代之所以占有领导地位,戴明是关键之一。因此便得力于他数回访日的推动。戴明被日本人称为“第二次工业革命之父”与“质量之神”。日本科学技术连盟于 1951 年以其捐赠的奖金设立“戴明奖”(Deming Prize),用以奖励推动质量管理有卓越贡献的企业。

戴明对美国企业的影响虽然不如日本,但正如西方片所引,凯拉施的名著《If Japan Can... Why Can't We?》(如果日本能,我们为什么做不到)所促成戴明风潮。此影片探讨并说明日本为何能循环规划之建构,进行持续改善,最终促使各世界大部分的中汽车和电子业所景仰。

戴明的质量管理理念主要包含:

戴明之涵博知识(或称深层知识)系统是由四个部分构成:

戴明强调现行的管理风格必须进行调整,专家需要具备涵博知识。系统内的各组成份子应藉由互相协调而非竞争,并愿意进行最佳化(优化)以追求系统的目的。在政府单位与教育机构推行过程中更要注重协调。

根据戴明之看法,一个系统是由相互依赖的组成元素所构成,这些元素必须合作达成系统之目标。一个系统必须要有目标,如果没有目标就没有系统的存在。一个元素的最佳(适)化并不代表整个系统的最佳(适)化,甚至还会加以障碍。所谓最佳(适)化是管理者协调整个组织及元素之努力,来达到预设之目标。

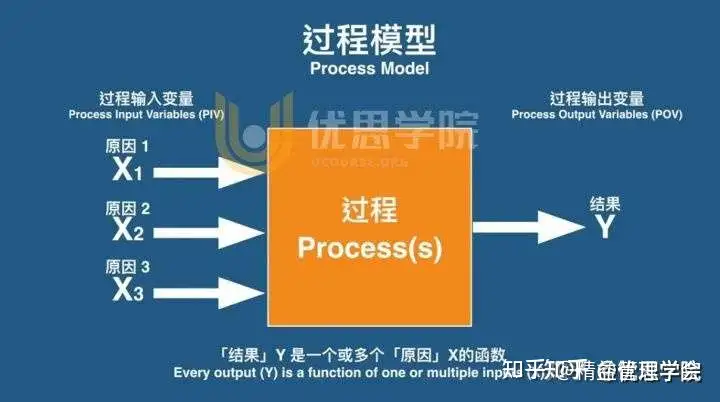

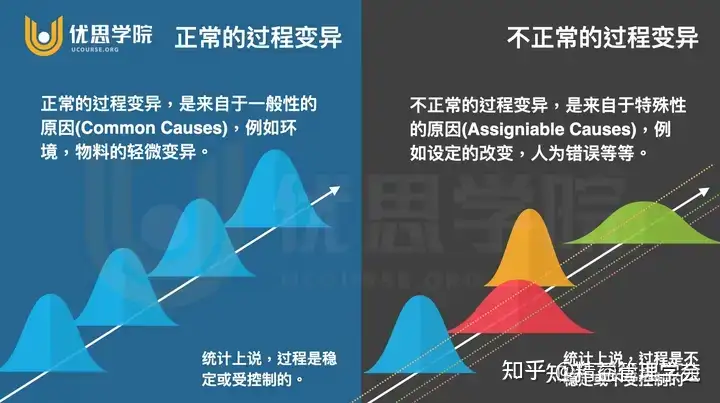

在变异因素中,戴明指出没有任何两株蔬菜是完全一样的。变异是自然、天生的,它是生活中不可避免的一部分。品质改善和持续改善的目的要更明确掌握时间变化的标准调整到目标值,并降低变异的程度。戴明视为一个确定中之变异大部分是属一般原因所造成,这是流程设计时固有的变异。管理者控制流程的设计,系统内之一线员工则是受限于当初的设计。戴明认为,一个流程必须处于统计管制内(in statistical control),才能有一个可定义(definable)之逻辑能力。在持续改善过程中,戴明提出两种重要的误解:

(1) 将结果误认为是最大目标,忽略了流程以上层系统因素所造成的变异;

(2) 将结果因素来自于一般原因之变异,而管理层误以为是源于原所应控制的变异。

戴明也指出,在使用资料或数据时,必须具备各种正确而准确之知识。戴明本身是统计专家,我们必须要知道测量该流程是否运作正常。戴明也强调真值(true value)并不存在,量测值应重视操作性定义(operational definition)。戴明对知识的基本看法是:一个系统或企业若有组织目标,则组织之结构必须支撑系统。改善是建立于知识基础之上,一个系统应包含四项基本内容:

(1) 训练员工之能力;

(2) 建立工作之经验值和理论基础;

(3) 协助员工提高资讯之取得;

(4) 教育员工理解资讯,而一般将资讯定义为资料的解释。

一般人认为,资讯只是知识,例如:字中内含有资讯,但它们不是知识。戴明指出资讯的基本组成是资料,但必须将资料转化为知识,而知识来自于理论。没有理论的观察是没有意义的,因此需要理论来作为观察、判断与决策的基础。如果只是搜集大量成功的案例,而不借助理论来了解其成功的原因,将会带来灾难。

对个人心理学的强调,戴明认为心理学可以协助我们了解人性和人类行为,人与人之间的差异在工作上有其影响力。管理者必须理解员工之间差异的存在,并给予协助。管理者也必须要知道如何给予正向回馈以及激励员工。激励因素应有别于惩罚因素。管理者也必须利用适当的内、外在因素的组合,来激励和管理员工系统内所扮演的角色,达成系统的最佳化。

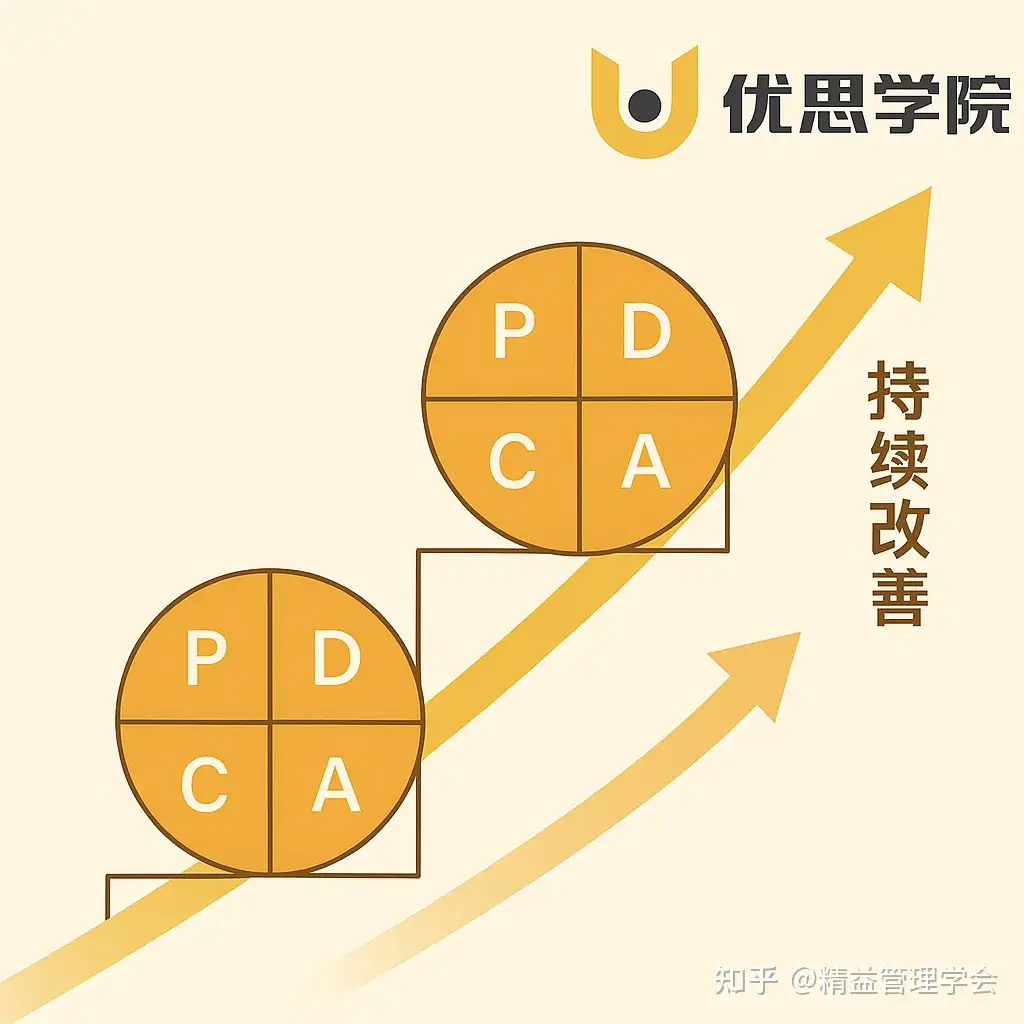

P-D-C-A 循环是由美国薛华特博士所提出,称为 Shewhart 循环,在 1950 年代,日本人将其改称为戴明循环(Deming Cycle),如图上所示,此循环是不断重复“计划(plan)、执行(do)、检讨(check)和行动(action)”等四项活动。戴明将第三步骤改为“研究(study)”,因此也称为 PDSA 循环。

| 阶段 | 说明 |

|---|---|

| 计划 | (1) 决定目标:根据市场需求、公司的技术与制造成本、原料的供应与采购难度等因素,订定产品的质量目标。 (2) 决定达成目标的方法:当产品的质量目标确定之后,进一步制定原材料之规格、制造方法、工具之配置、操作程序及检验程序。 |

| 执行 | (1) 教育训练:针对各相关管理者及员工,使用适当的训练手册,并施行标准化管理工作。 (2) 生产作业:依照既定作业标准进行操作,注意是否依照作业标准工作。随时记录作业情况。如果实际工作操作不符会导致问题时,需即刻修正并持续加以改善。 |

| 检讨 | (1) 量测:量测产品之质量特性,并做成记录。 (2) 分析:对量测数据加以分析,并找出问题根源,推论产品之质量状况。 (3) 判断:是否达成预定目标,判定是否存在差异。 |

| 行动 | (1) 研究解决对策:深入研究造成差异之原因,探讨有效措施,防止差异重复发生。 (2) 决定改善对策:针对改善措施实施前,调整产品规格与检测方法,以因应改善措施后的质量目标。若系作业方法不良,则予以修正,提升其可操作性及标准化。 (3) 确实执行:将改善对策具体执行,使作业方法制度化,并藉由操作的方法法制训练员工,避免问题再次发生。 |

戴明认为在制程末端从事检验以判定其优劣属时已晚,也所费不赀。戴明强调将检验不良转变为预防不良。预防不良的方法可由制程分析、管制与改善获得。制程管制可先由实测值了解变异;若有失控或管制外之情形,应立即采取矫正措施,使其产品与服务均为顾客所能了解需求。

戴明常用品质改善连锁反应之观念说明品质改善所带来之效应。品质改善可以减少重工、错误、延迟,因而降低成本。另外,较佳的产品能与顾客使用需求也可以使成本降低。借由这些改善,我们可以用较佳的品质及较低的价格获得市场占有率。组织可以维持生存扩张经营,并提供更多的工作机会。

戴明认为没有一种制品与两件完全一样的,他将变异的原因以统计术语分为一般(或称系统)原因和特殊原因两大类。系统原因是由于系统或管理能力所产生,不是一线人所能处理,只有管理者或管理系统才能从改善之,所以应该是负责。戴明建议责任的归属明确区分为管理者与作业员,并认为建立制度与改善制度是管理者之责,按制度要求把工作做好的则是作业员之责。

/5

/5

文章评论(0条评论)

登录后参与讨论