技术酷炫不敌交付落地:割草机器人市场的冷启动困局

Robo Lab

重构机器「看见世界」的方式。

用硬核科普+实战案例,拆解光束背后的科技革命。

一个明星项目的快速沉浮

割草机器人,作为户外服务机器人领域的一颗新星,近年来吸引了大量资本和技术团队的目光。随着欧美家庭庭院经济逐步发展,这一细分市场在全球快速崛起,不少创业公司试图通过技术创新颠覆传统园艺维护方式。市场需求有目共睹,但其技术难度、使用场景复杂性、渠道构建门槛,也远非室内服务机器人可比。

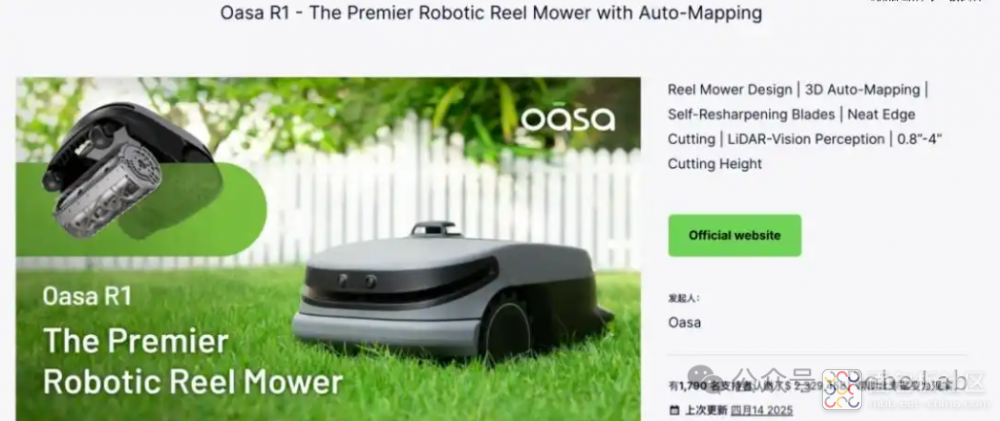

森合创新正是在这样的产业风口中诞生。公司由云鲸早期核心成员创办,自成立之初便定位于高端割草机器人,尝试用“无边界+卷轴刀片”重构产品形态。2024年,其核心产品 Oasa R1 在 Kickstarter 上获得超过230万美元的众筹,吸引近1800位支持者,曾被业内视为可能对标“室外版扫地机器人”的希望。

然而,短短不到三年,公司即宣告倒闭。高调亮相、快速陨落,森合创新的结局引发行业广泛关注。本文将深入分析其失败原因,并尝试总结割草机器人企业在产品、技术、市场和组织运营上的“活下去”关键要素,给后来者一些值得反思和借鉴的启发。

失败原因剖析

技术激进但落地不足

森合Oasa R1引入“卷轴刀片+自动重磨”方案,虽具创新性,却大幅提高了结构复杂度和制造难度,良品率低,成本居高不下。

在感知方案上,森合采用“视觉+激光雷达”组合,旨在摆脱传统割草机器人对物理边界的依赖,实现 “自由导航割草”,这是技术升级的重要方向。但其所用单线激光雷达,因分辨率、抗干扰力及成本限制,在户外强光、高反射、遮挡多变环境中性能大减。感知系统仓促上线,未充分实地测试与打磨算法,致使导航偏移、路径重复、割草遗漏等问题频发,产品可用性和用户信任度受损。

市场节奏与能力错位

森合选择欧美为主战场,但渠道尚未建立,品牌影响力有限。德国市场品牌竞争激烈,美国市场则需求轻量化,森合Oasa R1产品反而显得“高而不适”。虽然众筹数据亮眼,却难以形成后续转化,用户运营缺乏延续性。

资源投入与融资失衡

团队规模快速扩张,研发成本高,而量产与售后体系尚未建立。众筹虽达230万美元,但远不足以支撑割草机器人“重资产+慢回报”的特性,资金链迅速承压。

创业企业的突围关键

1、产品设计:好用比酷炫更重要

割草机器人最终是服务工具,能否“真正解放双手”是用户关注核心。在欧美市场,用户已对自动割草有一定认知,决定购买的是细节体验:地图建图是否简便、边缘处理是否精准、刀片维护是否便捷。这些“微痛点”决定了用户是“尝试一次”还是“持续使用”。

同时,设计应贴合用户生活习惯,而非强行重塑。如强依赖太阳能的方案在多雨地区稳定性差,反成负担。与其堆叠技术卖点,不如聚焦几个核心功能打磨到极致,确保“开箱即用、易于上手”。

2. 技术实现:宣传不过度,交付是底线

早期企业常陷入“技术炫技”的陷阱,宣传领先,交付滞后,最终损害品牌信用。森合的感知与割草系统虽具有前瞻性,但落地仓促,未能应对实际复杂场景。技术团队与市场团队间若缺乏清晰“能力边界”的沟通机制,用户期待与实际体验的落差只会放大。

建议采用“MVP +单点突破”的策略,优先解决最关键的用户痛点,逐步扩展技术边界,而非“一步到位”。

3. 市场策略:聚焦早期先锋用户,打赢第一仗

在欧美市场,首批用户多为智能家居爱好者,他们追求产品“酷感”但也在意“实用性”。他们对割草机器人有天然兴趣,也乐于分享使用体验。初创企业应专注打动这类人群:设计要有辨识度,核心功能要稳、服务响应要快。他们的正面口碑将成为品牌的第一道护城河。

此外,企业切入市场需避免“大而全”,建议从小众高价值用户群体突破,再逐步向大众推广。

小 结

森合创新的倒闭,不仅是一个创业案例的终结,也折射出割草机器人行业的成长痛点。产品要立足真实场景与用户价值,技术要沉得住气、经得起验证,市场定位需务实、融资策略更要留有冗余。唯有在“技术—产品—市场—组织”四维协同推进,割草机器人企业才能真正从泡沫中走向成熟,穿越资本和技术周期,构建可持续的发展路径。

微信号|Robo Lab

重构机器「看见世界」的方式。

用硬核科普+实战案例,拆解光束背后的科技革命。

作者: robolab, 来源:面包板社区

链接: https://mbb.eet-china.com/blog/uid-me-4114239.html

版权声明:本文为博主原创,未经本人允许,禁止转载!

/5

/5

文章评论(0条评论)

登录后参与讨论