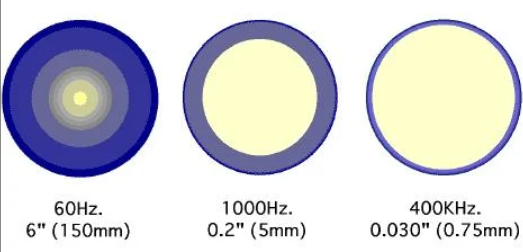

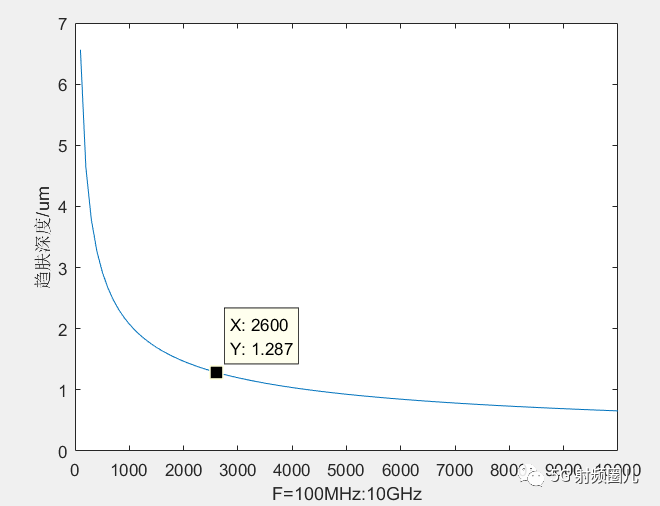

在射频电路中,当信号通过导体传输时,电流会集中在导体表面附近,这种现象就是趋肤效应,也叫集肤效应,英文名称为skin effect。随着信号频率升高,这种集中趋势愈发明显,导体内部的电流密度会显著降低,如下图所示。

在射频电路中,当信号通过导体传输时,电流会集中在导体表面附近,这种现象就是趋肤效应,也叫集肤效应,英文名称为skin effect。随着信号频率升高,这种集中趋势愈发明显,导体内部的电流密度会显著降低,如下图所示。 趋肤效应可以从法拉第电磁感应定律来理解:当交变电流通过导体时,会在导体内部产生交变磁场,根据法拉第电磁感应定律,变化的磁场会激发涡流(涡旋电场)。涡流的方向在导体中心区域与原电流相反,在表面区域与原电流相同,相当于 “排挤” 了中心区域的电流,最终导致电流向表面聚集。频率越高,磁场变化速率越快,涡流效应越强,趋肤效应也就越显著。

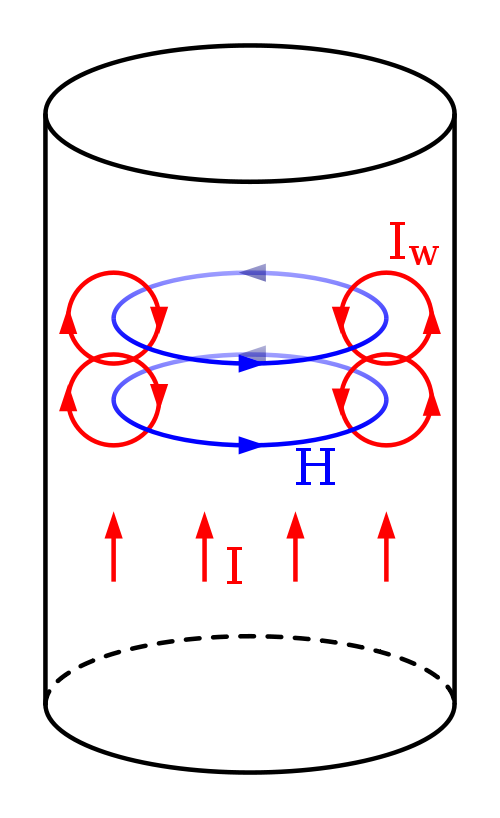

趋肤效应可以从法拉第电磁感应定律来理解:当交变电流通过导体时,会在导体内部产生交变磁场,根据法拉第电磁感应定律,变化的磁场会激发涡流(涡旋电场)。涡流的方向在导体中心区域与原电流相反,在表面区域与原电流相同,相当于 “排挤” 了中心区域的电流,最终导致电流向表面聚集。频率越高,磁场变化速率越快,涡流效应越强,趋肤效应也就越显著。 趋肤深度(Skin Depth)是量化趋肤效应的关键参数,指电流密度衰减到表面电流密度 1/e(约 36.8%)时的深度,通常用符号 δ 表示。它直观反映了高频电流在导体中能够有效穿透的厚度,是射频设计中选择导体尺寸和镀层的重要依据。趋肤深度的计算公式如下:

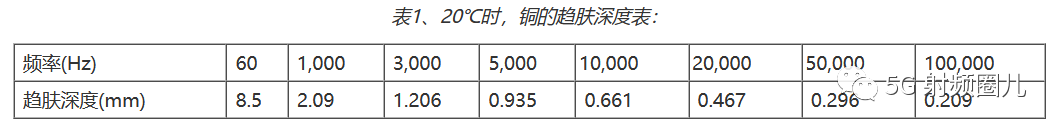

趋肤深度(Skin Depth)是量化趋肤效应的关键参数,指电流密度衰减到表面电流密度 1/e(约 36.8%)时的深度,通常用符号 δ 表示。它直观反映了高频电流在导体中能够有效穿透的厚度,是射频设计中选择导体尺寸和镀层的重要依据。趋肤深度的计算公式如下:公式表明,趋肤深度与频率的平方根成反比(频率越高,δ 越小),与电阻率的平方根成正比(材料导电性越差,δ 越大),同时受磁导率影响(磁性材料的 δ 更小)。下表是20℃时铜的的趋肤深度表,可以作为设计参考

常见金属材料的趋肤深度对比:在射频领域常用的金属材料中,趋肤深度差异主要由电阻率和磁导率决定。以下为 20℃时,1GHz 频率下的典型趋肤深度数据(非磁性材料 μᵣ≈1):银:电阻率 1.59×10⁻⁸Ω・m,趋肤深度约 0.64μm。作为导电性最佳的金属,银的趋肤深度最小,适合对损耗要求极高的场景,但成本高昂。铜:电阻率 1.68×10⁻⁸Ω・m,趋肤深度约 0.66μm。导电性接近银,成本更低,是射频导线、PCB 镀层的主流选择。金:电阻率 2.44×10⁻⁸Ω・m,趋肤深度约 0.80μm。导电性略逊于铜,但抗氧化和耐腐蚀性优异,常用于连接器镀层。铝:电阻率 2.65×10⁻⁸Ω・m,趋肤深度约 0.84μm。重量轻但易氧化,多用于高频天线等对重量敏感的结构。铁:作为磁性材料(μᵣ≈1000),即使电阻率较高(9.71×10⁻⁸Ω・m),1GHz 下趋肤深度仅约 0.02μm,因损耗过大,极少用于高频导体。规律总结:非磁性金属中,导电性越好,趋肤深度越小;磁性金属因磁导率极高,趋肤深度远小于非磁性金属,不适合作为高频载流导体。

常见金属材料的趋肤深度对比:在射频领域常用的金属材料中,趋肤深度差异主要由电阻率和磁导率决定。以下为 20℃时,1GHz 频率下的典型趋肤深度数据(非磁性材料 μᵣ≈1):银:电阻率 1.59×10⁻⁸Ω・m,趋肤深度约 0.64μm。作为导电性最佳的金属,银的趋肤深度最小,适合对损耗要求极高的场景,但成本高昂。铜:电阻率 1.68×10⁻⁸Ω・m,趋肤深度约 0.66μm。导电性接近银,成本更低,是射频导线、PCB 镀层的主流选择。金:电阻率 2.44×10⁻⁸Ω・m,趋肤深度约 0.80μm。导电性略逊于铜,但抗氧化和耐腐蚀性优异,常用于连接器镀层。铝:电阻率 2.65×10⁻⁸Ω・m,趋肤深度约 0.84μm。重量轻但易氧化,多用于高频天线等对重量敏感的结构。铁:作为磁性材料(μᵣ≈1000),即使电阻率较高(9.71×10⁻⁸Ω・m),1GHz 下趋肤深度仅约 0.02μm,因损耗过大,极少用于高频导体。规律总结:非磁性金属中,导电性越好,趋肤深度越小;磁性金属因磁导率极高,趋肤深度远小于非磁性金属,不适合作为高频载流导体。

射频设计中的注意事项

- 导体尺寸优化:高频下导体的有效导电面积由趋肤深度决定,过粗的导体只会增加成本和重量,不会降低电阻。例如,1GHz 时铜的趋肤深度约 0.66μm,导线直径超过 2μm 后,中心部分几乎无电流通过,设计中需避免不必要的加粗。

- 镀层选择:利用高导电性金属(如银、铜)作为镀层,厚度需大于 3 倍趋肤深度(确保电流密度衰减至表面的 5% 以下),同时兼顾抗氧化性(如金镀层)。例如,10GHz 时铜的趋肤深度约 0.2μm,镀层厚度需≥0.6μm。

- 损耗控制:趋肤效应会导致导体电阻随频率升高而增大(电阻与√f 成正比),进而增加损耗。设计中可采用多股绞合线(Litz 线)分散电流,或通过表面抛光降低粗糙度(粗糙表面会增加实际导电路径长度,等效增大电阻)。

- 接地与屏蔽设计:接地平面需保证足够的厚度(≥3δ),避免因趋肤效应导致接地阻抗升高;屏蔽层材料选择需结合趋肤深度和屏蔽效能,非磁性金属(如铜、铝)在高频下的屏蔽效果更稳定。

- 频率适配:同一材料的趋肤深度随频率变化显著,例如铜在 1MHz 时趋肤深度约 66μm,10GHz 时降至 0.2μm,设计需针对工作频率区间优化导体结构。

通过合理利用趋肤效应特性,选择适配的材料和结构,可有效降低射频系统的损耗,提升信号传输效率。

0

0