USB作为一种非常普及的接口,在各种电子终端设备上都有使用。作为硬件设计中的重点考虑项,ESD防护设计显得尤为重要,然而,在实际电路中,我们经常可以看到各种不同的防护设计方案,有些方案甚至彼此相反;在实际的ESD测试中,也会出现支持不同方案的各种结果。

针对USB端口的防护设计,最好这样来分开讨论:线路防护和壳体防护(有些非专业的同志喜欢笼统来看待,这样不利于正确地解决ESD问题)。实际上我们实际中碰到的绝大部分ESD问题都是外壳受扰所引起的,原因有二:一是USB接口采用了金属外壳,所以接口线路一般不会直接受到ESD能量的干扰;二是USB信号线本身有比较好的抗ESD特性,加上辅助的TVS等防护器件,使得信号线受扰的几率降到很低。基于以上两点,我们先着重分析一下USB外壳的防护,再分析信号的本身的防护设计。

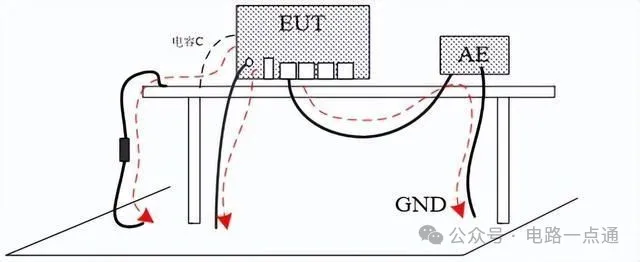

一、USB外壳的防护首先,前面已经提到,所有的USB设备接口均为金属外壳,所以按照ESD测试标准,一般我们采用接触放电的方式,当然,也存在某些接口金属过于内缩,影响直接接触,这时则必须采用空气放电的方式,有时候放电方式的选择很重要。接下来,我们需要熟悉一下ESD放电的回流路径,如下图:

在这里,顺便解释一下,同EMI分析一样,ESD问题也必须了解两点:一是搞清ESD能量的最小阻抗路径或主要路径;二是找出真正的ESD敏感点。在实际的案例中,由于产品的形态各异,ESD的回流路径也会有很大不同,有些产品往往会有多个ESD回流的路径,上图中,ESD能量通过USB的金属壳体到达主板内部,然后大概会通过三种不同的通道来泻放,一是通过电源线泻放到地;二是通过体电容泻放到参考平面的地;三是通过高压电容和网络变压器,泻放到辅助设备上,再间接泻放到地。那么,针对不同的泻放路径,作为设计者,我们可以做的就是控制各条路径的阻抗,让能量沿着远离ESD敏感点的低阻抗路径回到大地,这就是我们经常提到的两大手法:“堵”(增加阻抗)和“疏”(减小阻抗)。下面拿一个典型产品来介绍,如下图:

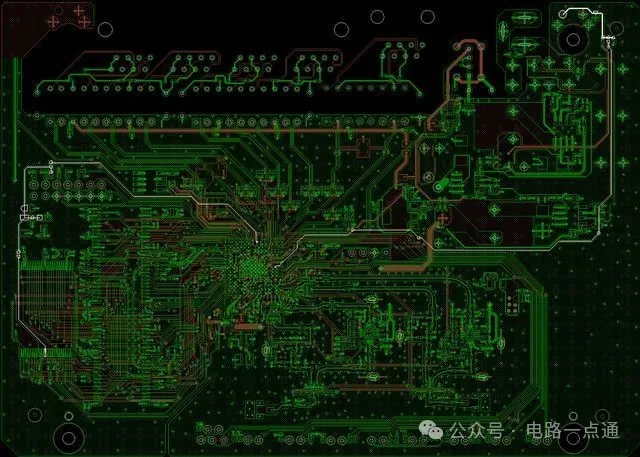

在这里,顺便解释一下,同EMI分析一样,ESD问题也必须了解两点:一是搞清ESD能量的最小阻抗路径或主要路径;二是找出真正的ESD敏感点。在实际的案例中,由于产品的形态各异,ESD的回流路径也会有很大不同,有些产品往往会有多个ESD回流的路径,上图中,ESD能量通过USB的金属壳体到达主板内部,然后大概会通过三种不同的通道来泻放,一是通过电源线泻放到地;二是通过体电容泻放到参考平面的地;三是通过高压电容和网络变压器,泻放到辅助设备上,再间接泻放到地。那么,针对不同的泻放路径,作为设计者,我们可以做的就是控制各条路径的阻抗,让能量沿着远离ESD敏感点的低阻抗路径回到大地,这就是我们经常提到的两大手法:“堵”(增加阻抗)和“疏”(减小阻抗)。下面拿一个典型产品来介绍,如下图: 该产品一般的配置如上图中描述,那么,当USB金属外壳引入ESD时,我们来具体分析一下各条泻放路径的阻抗:1)沿电源线泻放。需要考虑的参数有:USB接口到电源接头的地的连续性;电源适配器线缆阻抗(一般很小,可以忽略不计);电源适配器的对地电容大小(这个参数很关键)。2)通过PCB本身与地之间的体电容泻放。需要考虑的参数有:PCB的层数,上下层之间的连接阻抗等;PCB的大小,摆放方式及离地高度(决定了体电容的大小)。3)通过高压电容和网络变压器泻放。需要考虑的参数有:距离静电放电点的远近;高压电容本身的阻抗;辅助设备的接地阻抗等。本案例中,电源适配器线缆的对地阻抗相对而言是最低的,因此大部分ESD能量会通过此路径泻放。其次是选择通过网线放电到电脑主机的方式,当然此时要考虑电脑主机本身是否接地良好,而且我们也不希望以这种与邻为壑的放电方式放电,它可能导致周边设备的损坏。而利用本身的体电容放电,对于接地设备而言一般影响在高频段范围内,能量比较弱。但对于完全浮地的设备则能起到至关重要的作用。综上所述,我们首先需要保证的是电源线部分的接地阻抗问题,即想方设法让静电能量通过电源适配器回路到地。下面给出了一个典型的USB端口电路图和layout示意图:

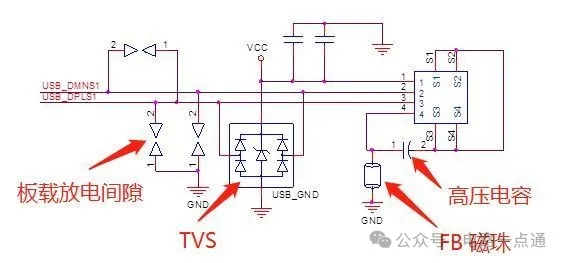

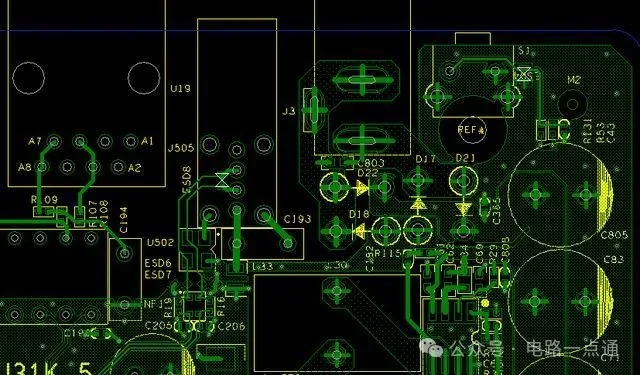

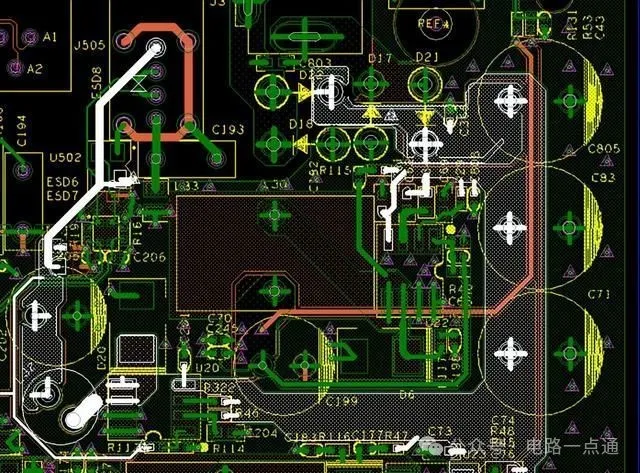

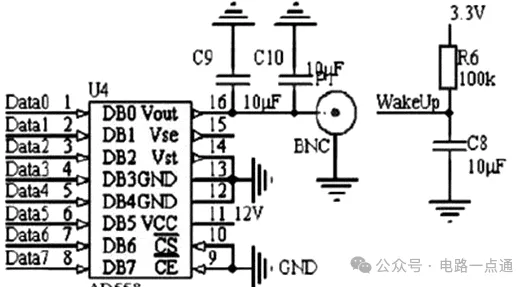

该产品一般的配置如上图中描述,那么,当USB金属外壳引入ESD时,我们来具体分析一下各条泻放路径的阻抗:1)沿电源线泻放。需要考虑的参数有:USB接口到电源接头的地的连续性;电源适配器线缆阻抗(一般很小,可以忽略不计);电源适配器的对地电容大小(这个参数很关键)。2)通过PCB本身与地之间的体电容泻放。需要考虑的参数有:PCB的层数,上下层之间的连接阻抗等;PCB的大小,摆放方式及离地高度(决定了体电容的大小)。3)通过高压电容和网络变压器泻放。需要考虑的参数有:距离静电放电点的远近;高压电容本身的阻抗;辅助设备的接地阻抗等。本案例中,电源适配器线缆的对地阻抗相对而言是最低的,因此大部分ESD能量会通过此路径泻放。其次是选择通过网线放电到电脑主机的方式,当然此时要考虑电脑主机本身是否接地良好,而且我们也不希望以这种与邻为壑的放电方式放电,它可能导致周边设备的损坏。而利用本身的体电容放电,对于接地设备而言一般影响在高频段范围内,能量比较弱。但对于完全浮地的设备则能起到至关重要的作用。综上所述,我们首先需要保证的是电源线部分的接地阻抗问题,即想方设法让静电能量通过电源适配器回路到地。下面给出了一个典型的USB端口电路图和layout示意图: USD接口防护原理图

USD接口防护原理图 USB接口PCB图

USB接口PCB图整改实验过程很复杂,归纳如下:

由以上实验,可以分析得出以下结论:第一,通过体电容放电的方式对此产品无明显改善,估计这是因为存在更低回流的路径,使得体电容的影响变得非常小;第二,通过改变ESD的流向,使得大部分静电通过就近的电源端口到地,可以极大地改善ESD防护性能,保护内部电路。接下来要研究的是ESD敏感点的排查。通常情况下,不同的产品,排查的难易度有很大区别。越复杂的PCB,排查起来越困难,具体方法在这里就不一一赘述了。仅列出几条防护设计要点出来,如下:关键信号线,敏感线等尽量远离ESD测试点走线,推荐在关键信号的芯片端加上去耦电容。关键信号线一般为复位,中断,控制线,在layout时要求靠近地或电源,并尽量走短线。很多情况下,ESD问题是由于浮地设备的地电位变化引起的,因此,在ESD敏感区域,应当注意电源和地的去耦设计,以防止ESD引起地和电源的电位变化。

由以上实验,可以分析得出以下结论:第一,通过体电容放电的方式对此产品无明显改善,估计这是因为存在更低回流的路径,使得体电容的影响变得非常小;第二,通过改变ESD的流向,使得大部分静电通过就近的电源端口到地,可以极大地改善ESD防护性能,保护内部电路。接下来要研究的是ESD敏感点的排查。通常情况下,不同的产品,排查的难易度有很大区别。越复杂的PCB,排查起来越困难,具体方法在这里就不一一赘述了。仅列出几条防护设计要点出来,如下:关键信号线,敏感线等尽量远离ESD测试点走线,推荐在关键信号的芯片端加上去耦电容。关键信号线一般为复位,中断,控制线,在layout时要求靠近地或电源,并尽量走短线。很多情况下,ESD问题是由于浮地设备的地电位变化引起的,因此,在ESD敏感区域,应当注意电源和地的去耦设计,以防止ESD引起地和电源的电位变化。 综上实验分析,对于不同类型的产品,USB外壳的防护设计不尽相同,但是,我们仍然可以归纳出一些通用的经验:USB金属外壳地采用低阻抗方式连接到可能的回路上(如电源的地),最好直接采用零欧姆电阻或磁珠相连,而不要采用1nF的高压电容;金属外壳与主地之间采用隔离手段隔开;金属外壳地最好经由PCB的bottom层回流,因为一般的敏感器件在PCB的正面放置。

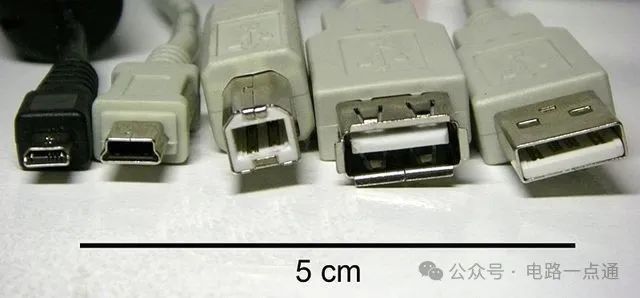

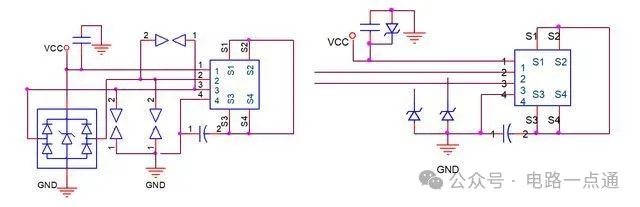

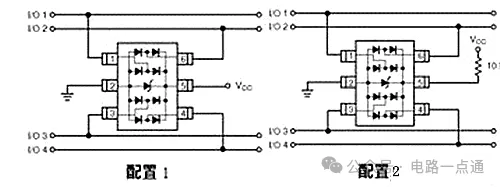

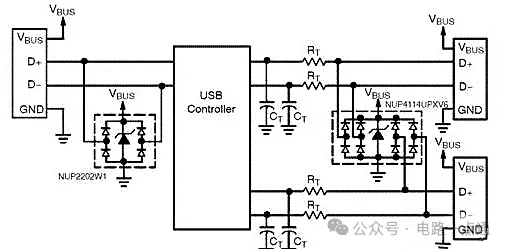

综上实验分析,对于不同类型的产品,USB外壳的防护设计不尽相同,但是,我们仍然可以归纳出一些通用的经验:USB金属外壳地采用低阻抗方式连接到可能的回路上(如电源的地),最好直接采用零欧姆电阻或磁珠相连,而不要采用1nF的高压电容;金属外壳与主地之间采用隔离手段隔开;金属外壳地最好经由PCB的bottom层回流,因为一般的敏感器件在PCB的正面放置。二、USB端口信号线的防护设计众所周知,USB由四根信号线组成:5V的电源线,Data+,Data-,地线,下面给出了几个简单的防护电路设计图:

关注要点:1)对于5V电源线的防护,无论有没有防护器件,必须要在端口处加对地去耦电容,用于ESD的回流作用。2)对于一般数据线D+,D-,直接遭受大能量ESD的可能性比较低,尖端放电可能起不到作用,而差模尖端放电则更无必要。若有cost down需求,可将此处的防护器件去掉,或改为低成本的压敏电阻。3)USB的信号地线,一定要保证直接接地,而不要采用其他隔离方式(事实上此地线基本上不起到ESD防护作用,只是EMI回流而已)。

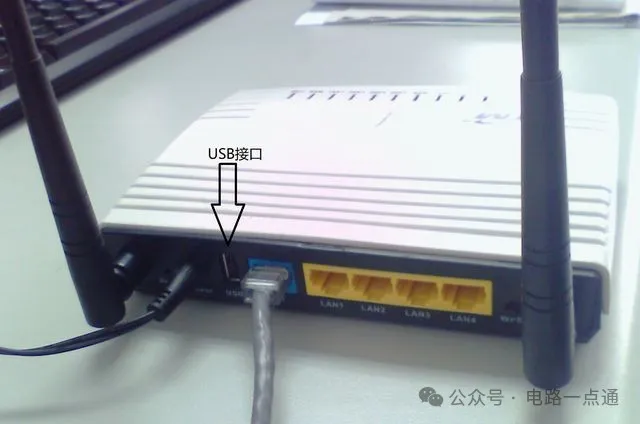

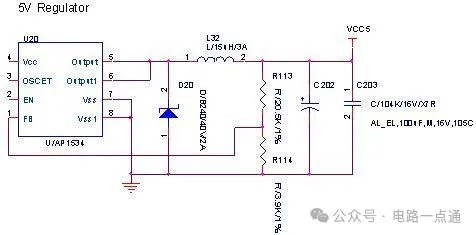

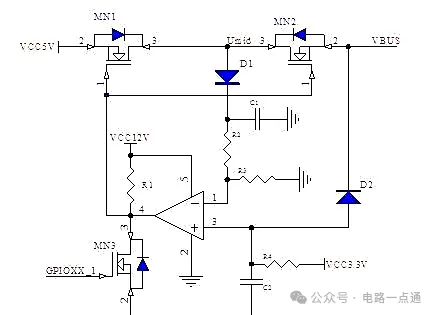

关注要点:1)对于5V电源线的防护,无论有没有防护器件,必须要在端口处加对地去耦电容,用于ESD的回流作用。2)对于一般数据线D+,D-,直接遭受大能量ESD的可能性比较低,尖端放电可能起不到作用,而差模尖端放电则更无必要。若有cost down需求,可将此处的防护器件去掉,或改为低成本的压敏电阻。3)USB的信号地线,一定要保证直接接地,而不要采用其他隔离方式(事实上此地线基本上不起到ESD防护作用,只是EMI回流而已)。三、USB端口电源的设计要求USB接口有host和slave之分,大部分产品的USB为host类型,即外接USB设备,并供给5V的直流电源。在这种情况下,对输出电源的纯净性提出了很高要求。以下典型案例进行说明:案例问题说明:一个无线网关产品,通过USB接口外接数据卡设备,当采用USB1.1的数据卡时,连接没有问题;而换用USB2.0的高速数据卡时,则会出现找不到USB设备或者无法上网的问题,采用外接的5V电源供电,则不会出现此问题。另外,若在信号线D+,D-上加共模电感,问题也不会出现。原因分析:由实验可知,干扰源在于USB的5V电源,电源的不干净影响到了USB数据线,使得设备掉线。接下来分析USB电路,首先列出USB端口电源的设计方案图,如下:

该电路中,12V输入电源通过DC/DC转换成5V电源后直接供给了USB端口,没有采用磁珠隔离措施。

该电路中,12V输入电源通过DC/DC转换成5V电源后直接供给了USB端口,没有采用磁珠隔离措施。 而在PCB layout图中,可以发现,DC/DC输出后,经过电感和电容整流,但输出电容和输入电容相隔比较远,中间又有电感挖空的区域,使得回流路径不太通畅。解决方案:① 在5V输出端增加一个磁珠到USB电源端口,滤除USB端口5V电源的杂波。② 采用人工飞线的方式把DC-DC的输入电容和输出电容的地连接起来,以减小回流路径。实验证明,该方案可以解决USB2.0设备掉线的问题,在今后的设计中,我们需要特别注意USB端口电源的滤波问题,必须让USB设备提供一个比较纯净的电源

而在PCB layout图中,可以发现,DC/DC输出后,经过电感和电容整流,但输出电容和输入电容相隔比较远,中间又有电感挖空的区域,使得回流路径不太通畅。解决方案:① 在5V输出端增加一个磁珠到USB电源端口,滤除USB端口5V电源的杂波。② 采用人工飞线的方式把DC-DC的输入电容和输出电容的地连接起来,以减小回流路径。实验证明,该方案可以解决USB2.0设备掉线的问题,在今后的设计中,我们需要特别注意USB端口电源的滤波问题,必须让USB设备提供一个比较纯净的电源usb保护电路图(一)

0

0