据法国《世界报》8月15日报道,加拿大研究人员1984年提出了一份保障安全分发密钥的协议,不仅是为了禁止窃听,也是为了确保如果出现窃听当事人能够获悉。中国人将这份协议应用于卫星与地球之间,最短距离(600公里)实现每秒发送数千比特的信息量。巴黎电信技术学院科研教师罗曼·阿洛姆称赞道:“他们解决了大量技术难题。这是工程学的一个大项目。”中国团队面临的挑战包括复杂光电器件的小型化及其对太空环境的适应保证,而且尤其是十分精确的卫星定位和追踪技术的发展。潘建伟指出:“这就像在300米之外追踪一根移动的头发一样。”

报道称,这些进步的技术意义超过了科学意义,因为这些成就此前都在地球上实现过。20世纪80年代初,法国科学家阿兰·阿斯佩完成了“量子纠缠”实验。1989年,加拿大完成首次量子密钥分发。此后很多企业将这种系统商业化。1997年,奥地利安东·蔡林格团队率先完成量子隐形传态实验,当时年轻的潘建伟也是团队成员之一。

欧洲最大量子信息实验室之一量子技术研究中心主任罗纳德·汉松认为:“真是了不起的进展。中国的实验开启了一个新时代。他们完成了首批地空基础量子任务。将遥远的系统通过量子连接起来已经成为现实。”

报道称,长距离传输必须通过太空,因为光导纤维中信号受损导致纠缠与隐形传态被限制在100多公里的距离内才能完成。而且与常规世界相反,在量子物理学中不可能增强或者重复一个信号。因此人们关注宇宙真空环境,即便考虑到大气层的厚度,这里的损耗也要小得多。但成本这么高的网络又有什么用呢?更加安全的密钥当然是个动机,但当前“经典”技术还在发挥作用,而且带有非保密密钥协议。

巴黎第六大学国家科学研究中心研究负责人埃莱妮·迪亚曼蒂明确指出:“当前的量子计算工作让这些系统面临危险,量子密钥是一种解决方案。”研究人员还希望建设有新性能的“量子网络”,能够将计算分发到多个网络节点上完成,而无需节点接触数据。

报道称,中国并不是唯一一个了解这些关乎国家防御和主权的重大挑战。韩国、日本、新加坡和加拿大也有陆地和太空计划,或者是从无人机、热气球和飞机实施的空中计划。在欧洲、研究人员争取人们对发展这些太空技术的关注,却是徒劳。埃莱妮·迪亚曼蒂希望:“这些结果或将刺激欧洲的科研活动。”

报道称,潘建伟现在希望提高密钥系统的效率,把卫星作为两个地面站的中继站来实现安全加密。中国研究者们还提到与欧洲合作完成两大洲之间密钥分发的可能性。

【延伸阅读】中国科学家提出构建“量子通信全球组网”

来源:央视新闻

中新社北京8月10日电 (记者 张素)仅用1年时间完成既定2年的科学目标,中国“墨子号”量子科学实验卫星取得的成绩让科学家们备受鼓舞。他们提出新目标:构建量子通信全球组网。

量子是构成物质的最基本单元,具有不可克隆和不可分割的特性。换句话说,若以量子作为载体来传递密钥,窃听必然会被发现。2003年,中国科学技术大学教授潘建伟团队提出利用卫星实现星地间量子通信、构建覆盖全球量子保密通信网的方案。

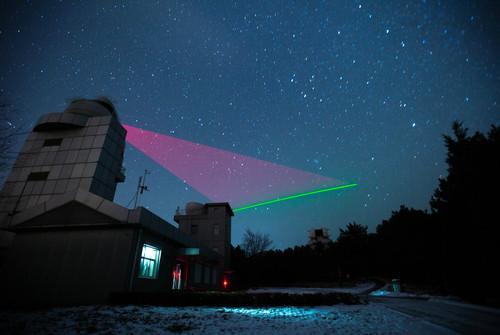

2016年8月16日成功发射的“墨子号”是这项计划的“第一步”。卫星已相继完成星地高速量子密钥分发、量子纠缠分发和地星量子隐形传态实验三大科学目标,成为量子通信通向实用化的“关键一步”。

潘建伟说,“墨子号”的星地高速量子密钥分发实验是由卫星发射量子信号,再由地面接收。实验结果表明,在1200千米的通信距离上,卫星平均每秒发送4000万个信号光子,一次实验可生成300千比特(kbit)的密钥。这项成果为构建覆盖全球的量子保密通信网络奠定了技术基础。

“墨子号”的地星量子隐形传态实验则是由地面发射纠缠光子,再由卫星接收。这项成果为未来开展空间尺度量子通信网络研究等奠定了技术基础。

中国科学院上海技术物理研究所研究员王建宇说,实现量子通信全球组网所需的卫星个数取决于用户需求和卫星轨道,“如果是在地球同步轨道,理论上有3颗卫星就能覆盖全球”。他认为从实用角度来说必须要构建由高、中、低轨道卫星组成的量子星座,卫星发送密钥的时间也将从当前“墨子号”每次过境开展实验的10分钟延长到数个小时。

“如果国家支持发射多颗量子通信卫星,那么有希望到2030年左右,建成全球化的广域量子通信网络。”潘建伟说。

面向全球,中国科学家正在基于“墨子号”与国际同行开展合作。潘建伟说,下一步将与欧洲量子通信团队联合进行洲际量子密钥分发,德国、意大利等国的地面站也正在为与“墨子号”对接做准备。(完)

(2017-08-10 16:53:33)

【延伸阅读】我国量子通信技术获突破 首次实现白天远距离量子密钥分发

据新华社合肥7月25日电 近期,中国科学技术大学潘建伟教授及同事彭承志、张强等组成的研究小组,在国际上首次成功实现了白天远距离(53km)自由空间量子密钥分发,通过地基实验在信道损耗和噪声水平方面有效验证了未来构建基于量子星座的星地、星间量子通信网络的可行性。国际权威学术期刊《自然·光子学》日前发表了该成果。

基于卫星平台的量子通信是构建全球量子通信网络最为可行的手段,世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”目前已经在国际上成功实现了首次星地量子通信,为未来开展大尺度量子网络和量子通信实验研究奠定了技术基础。但由于阳光噪声的影响,“墨子号”卫星只能在夜晚工作,至少需3天才能完成全球范围内地面站点的覆盖。

为抑制白天阳光背景噪声,潘建伟团队近期从三方面发展关键技术,他们采用1550nm波段光子开展实验,优化光学系统,将噪声降低超过一个数量级,并发展频率上转换单光子探测技术、自由空间光束单模光纤耦合技术,降低噪声约4个数量级。研究小组在相距53公里的两点间完成了白天阳光背景下的量子密钥分发实验,实验结果验证了太阳光背景下开展星地、星间量子密钥分发的可行性,为下一步构建量子星座打下了坚实的技术基础。

《自然·光子学》审稿人评价该成果“应对了白天自由空间量子密钥分发的一个重要挑战”, 称赞这是一项“卓越的成就”。

(2017-07-26 08:21:00)

【延伸阅读】英媒关注中国量子通信网络将启用:将西方甩在后面

参考消息网7月26日报道 英媒称,随着黑客的恶意攻击手段日臻高深莫测,中国即将启动一种“黑客无法入侵”的新通信网络技术——或少至少说,任何攻击都会被迅速侦测到。

据英国广播公司7月25日报道,中国正在发展的这种技术叫做量子编码,对目前使用的任何传统解码方式是一个重大的突破。中国在山东济南市率先启动这个项目,被官方媒体称为具有里程碑意义。

报道称,这一先进项目背后还有一个更大的背景:在这项西方长时间以来一直在犹豫要不要投资的技术上,中国现在正走在前头。

在济南的网络内,有200个来自军方、政府、金融以及电力等部门的用户将能够安全地互传信息,因为他们知道,这些信息只有他们自己在读。

报道称,中国推进量子通信技术,意味着这个国家正在大踏步发展那些可能令互联网更安全的应用程式。其他国家可能在不久后就会发现,他们要向中国购买这些应用。

于是,这种中国投入大量资源的技术到底是什么?

“无法入侵”的通信

报道称,假如你发送一条想要不被窃听的信息,传统的编码方式是将阅读信息所需的破解码隐藏在非常复杂的数学程式当中。

但是在数学当中,“复杂”如何界定?它指的是你必须运算得非常快,不能反复组合一长串的数字编码。在2017年,你需要一台非常强大的电脑就能做到。

报道称,电脑运算能力的稳步发展,意味着以数字为基础的密码必须定期地加长。于是加密就是有保存期的,并且正在迅速变得越来越脆弱。

人们还担心,量子计算机的发展有效地将数码破坏能力向前推进一大步,将令许多现代的加密软件变得不堪一击。

而量子通信的工作原理不一样:

报道称,如果你想要发送你的保密信息,你首先要另外发送一个埋藏在光粒子当中的密码;只有完成这一步,你才会发送你的加密信息,然后接收者将可以通过事先发送的密码阅读信息。

这种所谓量子编码的决定性优势在于,如果有人试图拦截光粒子,他们就必然会改变或者破坏它。

这意味着,任何进行网络入侵的意图将会被发送者和原定的接收者立即发现——于是才有了它“无法入侵”的说法。

西方被甩在后面

报道称,既然量子通信能够帮助保护网络通信的安全,为什么西方会让中国领先这么多?

伦敦帝国学院的金明湜教授说:“在很长时间里,人们根本不认为这是有需要的。”他还表示,过去也不知道这项技术有没有商业市场。

“目前解码系统当中的数学程式难度之高,令人们不觉得有必要实施这项新技术,”他说。

这种研究本身并不是新的,中国在竞争中也没有优势。它的优势在于应用。“欧洲已经错过了这一班船,”这一领域的先驱者、奥地利维也纳大学的量子物理学家安顿·蔡林格教授说。

他表示,他早在2004年曾试图说服欧盟资助更多量子技术的相关项目,但是他的提议效果非常有限。“欧洲一直步履蹒跚,这阻碍了我们竞争的步伐,”蔡林格教授说。

报道称,美国和欧洲有一些以密码为基础的量子网络在运作,但是大多数都是被作为研究项目,而不是与商业伙伴合作

其中一个问题是,类似济南通信网这样的应用程式建立是昂贵的。如果尚未有商业市场,就很难得到投资者或者政府的支持。

报道称,新加坡国立大学量子技术中心的物理学家瓦莱里奥·斯卡拉尼说:“我们必须承认,当中国要投资一个事物的时候,他们所拥有的财力和人力可能超过除了美军以外的世界上任何实体。”

(2017-07-26 00:40:01)

【延伸阅读】我国太空量子通信技术获突破:首次实现白天远距离量子密钥分发

新华社合肥7月25日电(记者徐海涛)近期,中国科学技术大学潘建伟教授及同事彭承志、张强等组成的研究小组,在国际上首次成功实现了白天远距离(53km)自由空间量子密钥分发,通过地基实验在信道损耗和噪声水平方面有效验证了未来构建基于量子星座的星地、星间量子通信网络的可行性。国际权威学术期刊《自然·光子学》日前发表了该成果。

基于卫星平台的量子通信是构建全球量子通信网络最为可行的手段,世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”目前已经在国际上成功实现了首次星地量子通信,为未来开展大尺度量子网络和量子通信实验研究奠定了技术基础。但由于阳光噪声的影响,“墨子号”卫星只能在夜晚工作,至少需三天才能完成全球范围内地面站点的覆盖。

为提高卫星量子通信实用化水平,可行的途径是构建由多颗低轨道卫星或高轨道卫星组成的量子星座,建立覆盖全球的实时量子通信网络。构建量子星座需突破两个技术难题:一是通信距离增加会导致链路损耗增大,二是卫星轨道升高会显著增大被太阳光照射的概率。

为抑制白天阳光背景噪声,潘建伟团队近期从三方面发展关键技术,他们采用1550nm波段光子开展实验,优化光学系统,将噪声降低超过一个数量级,并发展频率上转换单光子探测技术、自由空间光束单模光纤耦合技术,降低噪声约四个数量级。研究小组在相距53公里的两点间完成了白天阳光背景下的量子密钥分发实验,实验结果验证了太阳光背景下开展星地、星间量子密钥分发的可行性,为下一步构建量子星座打下了坚实的技术基础。

《自然·光子学》审稿人评价该成果“应对了白天自由空间量子密钥分发的一个重要挑战”, 称赞这是一项“卓越的成就”。

(2017-07-25 15:49:20)

【延伸阅读】解密首个党政机关量子通信专网团队 每秒4000密码防黑客

解密首个党政机关量子通信专网团队 将于下月启用

每秒4000密码防黑客

信息安全是目前大众关注的焦点,使用量子技术对信息进行加密是目前最有效的办法。由于日常通信遭遇日益严重的黑客攻击和窃密威胁,“无条件安全”的量子通信日益受到重视。近日,我国首个商用量子通信专网——济南党政机关量子通信专网完成了测试,整套网络预计今年8月底正式投入使用。

中科院量子技术与应用研究中心博士、济南量子科学研究院院长助理周飞参与了整个济南专网的建设。他介绍,通过量子通信,可以实现信息传递的“绝对安全性”——一旦发现窃听或复制信息,可以立刻察觉。量子通信的前景被广泛看好,5年之后,市场规模将达100亿元左右。

济南党政机关量子通信专网(以下简称济南专网)内的所有通信数据,都通过核心机房的专业设备,量子加密后,与周边数百平方公里的近200个终端进行保密通信。专网从5月起完成了50多个项目的测试,所有用户之间的通信实现了每秒产生4000多个密码的绝对保密性。

我国量子通信世界领先

因为量子是能量最基本、最小、不可分割的单元。未知量子态无法精确克隆,只要有人试图复制,就会产生误码而被发现,这些特性保证了量子通信在传输过程中有了绝对安全性。

记者了解到,济南专网是继济南量子通信试验网之后,第一个真正商用的量子通信专网。济南量子通信试验网目前是世界上规模最大、功能最全的量子通信城域网。

据中科院量子技术与应用研究中心博士、济南量子科学研究院院长助理周飞介绍,济南专网8月份建成之后,在国防、金融、电力等领域将作为示范进行推广。量子通信技术被认为是“保障未来信息社会通信机密性和隐私的关键技术”,目前我国在这方面处于世界领先水平。

未来,一台台其貌不扬的黑色电话,将出现在济南市多个单位的业务部门。在检察院系统,对一些贪腐案件调查进行信息沟通时,通过量子通信电话可以保证信息安全性,不存在泄露或窃听;一些政府部门在政务信息的沟通中,通过它也可以做好机要信息的安全保护。

据介绍,济南专网已完成第一阶段测试,上述场景将不再遥远而神秘。因为在济南数百平方公里内的近30个党政部门,将依靠专网进行保密通信。更深层的意义在于,以保密性和安全性为标签的量子通信,终于迈出了商业化的第一步。

“这并不是容易的一步。”接受采访时周飞坦言,在先后啃下技术、工程化两大“硬骨头”之后,量子通信现在迎来了第三块“硬骨头”——投入巨大的量子通信专网能否告别政府给养,在市场中形成可持续的商业模式?

周飞说,“这一切都在探索之中。”

通过假信号判断“是否安全”

“有一口井,大家都想喝到其中甘甜的井水,但不幸的是,这井里混合了一种毒液,必须把毒液蒸馏掉才能尽情饮用健康的井水。那么问题来了:蒸馏掉多少合适呢?”清华大学教授、济南量子技术研究院院长王向斌这个有趣的比喻,指向了量子通信在工程化之前遇到的第一块“硬骨头”——量子通信的技术难题。

自人类使用语言以来,通过密钥给信息加密的技术就伴随着通信需求而不断发展。特别是近几年,中国科学家已经将量子密钥分配技术作为一种不可破解的密钥共享方案,进行了深入研究。周飞向记者表示:“我们现在的量子通信运用单光子的编码传输。绝对的单光子传输足够安全,但现实应用还没有完美的理想单光子源。我们只能用准单光子传输(非理想的单光子),非单光子就是多光子,就有可能受到光子分束的攻击,这种攻击会使得其安全性降低。”

在这里,单光子成分就是研究人员需要的“甘甜的井水”,多光子成分就是“致命的毒液”,该“蒸馏”掉多少“致命的毒液”?科学家们想出了一个好办法:通过“诱骗态方法”来解决准单光子传输的安全问题。

“简单来说,‘诱骗态方法’是在真的信号中掺杂一些假的信号,通过假的信号来判断是否有人在窃听和分析真信号的安全成码率。”在周飞看来,诱骗态量子密钥分发方案的攻关是解决量子通信工程化的最重要难题。得益于中科大潘建伟院士和清华大学王向斌教授的艰苦攻关,到2013年底,大部分量子通信技术方面的问题都已被扫除。

但接下来,在量子通信工程化上的重重关卡并不比技术难度小。

7天24小时无人值守也可

在早期,济南量子通信试验网的很多专业设备所在地没有机房,没有恒温的条件,环境的温度或高或低,但服务器承受度有限,如何从工艺上固化温度,解决设备自我稳定性,是工程师们面临的挑战。

只有圆珠笔截面大小,外表形似玻璃的“铌酸锂波导芯片”是高效探测设备的核心关键器件。周飞举例说,距离遥远的两个城区之间进行单光子传输时,它的光到达时非常微弱。科学家需要用一种特殊的高效探测器,才能探测到这些微弱的光。有了周飞同事们研发的这种关键器件,才能更清晰地“听懂”单光子说了什么。

而“周期极化铌酸锂波导芯片”的研制成功,标志着我国成为世界第三个完全掌握“基于逆向质子交换波导研制技术”的国家;同时,基于此芯片,我国又成功研发了室温下性能最优的通信波段单光子探测器,也是世界上第一台封装成型的商业产品样机。

实际上,从2013年底至济南专网测试完成,周飞等人就一直在解决类似上述工程技术问题,确保整个专网一周7天每天24小时的稳定性,以及无人值守情况下智能化的工作。

“如今,专网设备对环境的容忍性就更大了。”周飞说,“我们的核心不仅仅在于研发,更在于工程化应用。”

未来5年

商业价值百亿

从技术到产品,从研发到应用,济南专网测试的完成,意味着量子通信即将奔向商用领域。

如今,“量子概念”正处在时代的“风口”。在黑客入侵等事件的影响下,“无条件安全”的量子通信日益受到重视。据业内专家估算,量子通信可应用于专网、公众网、云安全等特殊应用领域,未来5年左右,量子通信市场规模预计在100亿左右。

周飞表示,在时代风口、国家政策、资本包围的三重助力下,这些显然都不是问题。作为国内目前少有的超前“黑科技”产业,量子通信正受到国家的大力支持。如“十三五”规划意见稿明确提到:“要坚持有所为有所不为,在航空发动机、量子通信等领域再部署一批体现国家战略意图的重大科技项目”。

事实上,众多资本早已争先恐后“抢滩”量子通信市场。正如中国上市公司研究院研究员洪新星所言,不断加量的行业“催化剂”已经给量子通信板块打了“强心针”,国内外科研机构、政府和企业布局踊跃。

因此,周飞如今更相信市场的力量:即使现阶段量子通信尚未真正商业化,但长远看来,量子通信的商业化大潮将势不可挡,“可持续的商业模式一旦形成,大规模应用推广将指日可待。”(记者 张丹)

(2017-07-18 10:32:01)

来源:参考消息网

/5

/5