如果对移动机器人视觉算法进行拆解,你就会发现获取物体深度信息、定位导航以及壁障等都是基于不同的视觉算法,本文就带大家聊一聊几种不同但又必不可少的视觉算法组成。

谈起移动机器人,很多人想到的需求可能是这样的:“嘿,你能不能去那边帮我拿一杯热拿铁过来。”这个听上去对普通人很简单的任务,在机器人的世界里,却充满了各种挑战。为了完成这个任务,机器人首先需要载入周围环境的地图,精确定位自己在地图中的位置,然后根据地图进行路径规划控制自己完成移动。

而在移动的过程中,机器人还需要根据现场环境的三维深度信息,实时的躲避障碍物直至到达最终目标点。在这一连串机器人的思考过程中,可以分解为如下几部分的视觉算法:

- 深度信息提取

- 视觉导航

- 视觉避障

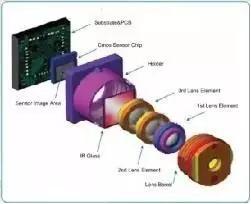

视觉算法的基础:传感器 Q:智能手机上的摄像头可以作为机器人的眼睛吗?

所有视觉算法的基础说到底来自于机器人脑袋上的视觉传感器,就好比人的眼睛和夜间视力非常好的动物相比,表现出来的感知能力是完全不同的。同样的,一个眼睛的动物对世界的感知能力也要差于两个眼睛的动物。每个人手中的智能手机摄像头其实就可以作为机器人的眼睛,当下非常流行的Pokeman Go游戏就使用了计算机视觉技术来达成AR的效果。

摄像头

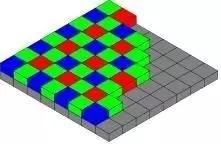

摄像头 Bayer三色滤光阵列

Bayer三色滤光阵列 编辑

去除干扰

去除干扰 对比度提升

对比度提升Q:计算机视觉中还会用到什么传感器?

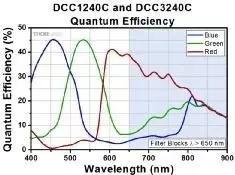

除了RGB相机,计算机视觉中常用的还有其他种类的特殊相机。例如有一种相机的滤光片是只允许通过红外光波段的。因为人眼通常是看不见红外光的,所以可以在相机附近加上主动红外光源,用于测距等应用。

增加主动红外光源

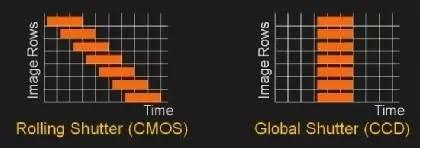

增加主动红外光源 rolling shutter

rolling shutter传如下几类:

1.TOF传感器(例如Kinect 2代),类似昆虫复眼。成本高,室外可以使用。

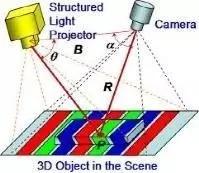

2.结构光传感器(例如Kinect 1代),三角定位原理,成本中,室外不能用。

3.双目视觉(例如Intel Realsense R200),主动照明或被动照明,IR或可见光皆可。成本低,室外可以使用。

算法一:深度信息提取 Q:深度相机如何识别物体的深度信息的呢?

简而言之,其原理就是使用两个平行的相机,对空间中的每个点三角定位。通过匹配左右两个相机中成像点的位置,来计算对应三维点在空间中的距离。学术界对双目匹配恢复深度图研究有很长的历史,在NASA火星车上就开始采用这个技术。但是其真正在消费电子品市场得到广泛应用还是从微软的Kinect体感传感器开始。

深度信息识别

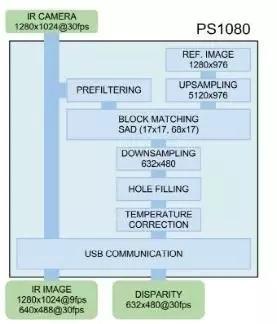

深度信息识别尽管Kinect的内在原理官方并没有给出解释,在近年来一篇Kinect Unleashed的文章中,作者向公众hack了这个系统的工作原理:

首先,红外图像在基线方向上采样8倍,这样可以保证在做双目匹配后实现3bit的亚像素精度。然后,对图像做sobel滤波,使得图像的匹配精度提高。而后,图像与预存的投影光斑模板图像进行SAD block matching。该算法的计算复杂度小,适合硬化和并行。最后,经过简单的图像后处理,下采样到原始分辨率,得到最终的深度图。

采样原始分辨率

采样原始分辨率 双目深度

双目深度 传感器

传感器 定位导航

定位导航• 视觉里程计 VO

• 建图,利用VO和深度图

• 重定位,从已知地图中识别当前的位置

• 闭环检测·,消除VO的闭环误差

• 全局导航

• 视觉避障

• Scene tagging,识别房间中物体加上tag

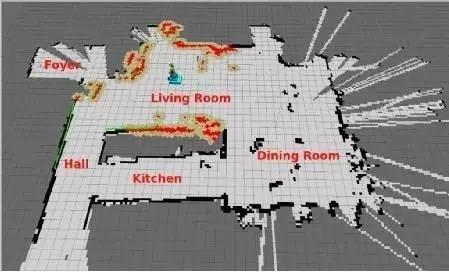

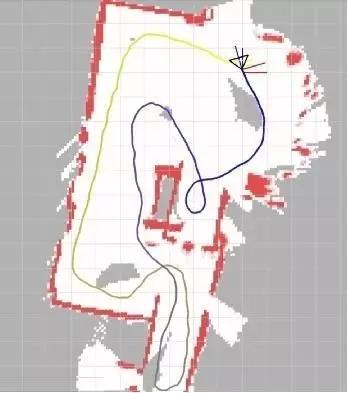

机器人开机,视觉里程计就会开始工作,记录从开机位置起的6DOF定位信息。在机器人运动过程中,mapping算法开始构建机器人看到的世界,将空间中丰富的特征点信息,二维的地图信息记录到机器人map中。

当机器人运动过程中因为遮挡、断电等原因丢失了自身的坐标,重定位算法就需要从已知地图中定位到机器人当前的位置估计。另外,当机器人运动中回到了地图中曾经出现过的位置,往往视觉里程计的偏差会导致轨迹并没有完全闭合,这就需要闭环算法检测和纠正这个错误。

有了全局地图之后,机器人就可以给定一些目标点指令,做全局的自主导航了。在现实中,因为环境是不停变化的,全局地图并不能完全反映导航时的障碍物状况,因此需要凌驾于全局导航之上的视觉避障算法进行实时的运动调整。

最后,一个自动的导航系统还需要机器人自动识别和理解空间中的不同物体的信息、位置、高度和大小。这些tag信息叠加在地图上,机器人就可以从语义上理解自己所处的环境,而用户也可以从更高层次下达一些指令。

Q:视觉VSLAM在机器人上的实现有哪些难点?

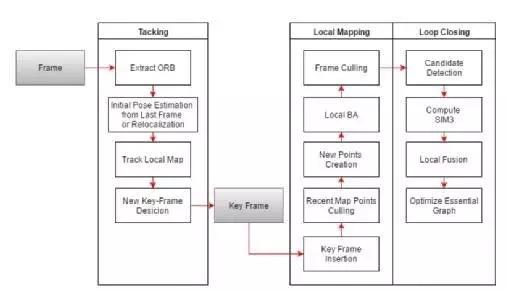

视觉VSLAM是一个集合了视觉里程计,建图,和重定位的算法系统。近年来发展很快。基于特征的视觉SLAM算法从经典的PTAM算法开端,目前以ORB-SLAM为代表的算法已经可以在PC上达到实时运行。下面是一个ORBSLAM的框图:

视觉VSLAM

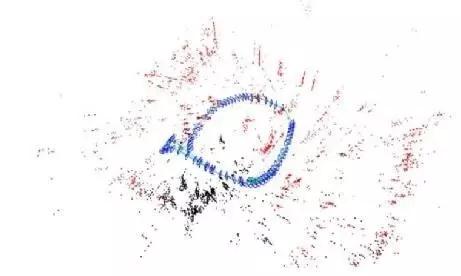

视觉VSLAMORB-SLAM包含三个并行的线程,即跟踪,建图和闭环。其中跟踪线程运行在前端,保证实时运行,建图和闭环线程运行在后端,速度不需要实时,但是与跟踪线程共享同一份地图数据,可以在线修正使得地图数据精度和跟踪精度更高。下图是ORB-SLAM地图的主要数据结构,

点云和关键帧。两者之间通过图像上2D特征点与空间中的点云建立映射关系,同时还维护了关键帧之间的covisibility graph关系。通过这些数据关联,用优化方法来维护整个地图。

点云和关键帧

点云和关键帧1.计算量过大,在4核处理器上通常会占去60%左右CPU资源。

2.在机器人运动过快时会出现跟丢不可复原的情况。

3.单目SLAM存在尺度不确定的问题。在机器人快速旋转时,此问题尤其明显,很快会出现闭环误差过大无法纠正的情况。

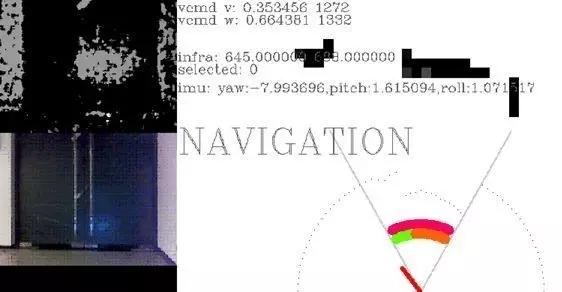

针对尺度问题,有两种方法解决:增加一个摄像头形成双目SLAM系统,或者增加一个IMU形成松耦合/紧耦合的视觉惯导定位系统。这里简单介绍松耦合的视觉惯导定位系统。一般把VSLAM当成一个黑盒子,将其的输出作为观测量放到一个基于IMU的EKF系统中,EKF最终fuse的输出即是系统的输出。

考虑到camera数据和IMU数据通常是不同步的,因此通过硬件时间戳,需要判断图像数据对应的时间戳与IMU时间戳的关系。在EKF propagate步骤,更高帧率的IMU数据不停的更新EKF的状态。在camera数据到来时,触发EKF update步骤,根据EKF建模方程来更新状态变量、协方差矩阵,并且重新更新所有晚于camera数据的IMU数据对应的状态变量。

Segway Robot

Segway Robot1.在大尺度下可以保证非常小的闭环误差

2.实时运行,需求CPU资源小

3.允许快速旋转等情形,不会跟丢

算法三:避障 Q:视觉避障的算法原理是怎样的?

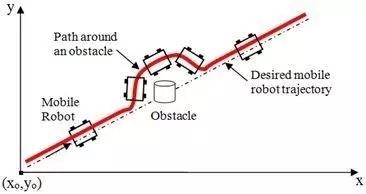

导航解决的问题是引导机器人接近目标。当机器人没有地图的时候,接近目标的方法称为视觉避障技术。避障算法解决的问题是根据视觉传感器的数据,对静态障碍物、动态障碍物实现躲避,但仍维持向目标方向运动,实时自主导航。

视觉避障

视觉避障相对而言,我们不限制机器人的形状,考虑运动学问题时,模拟多种运动模型,而不限于圆弧运动,因为这样可以为机器人找到更佳避开障碍物的行为。

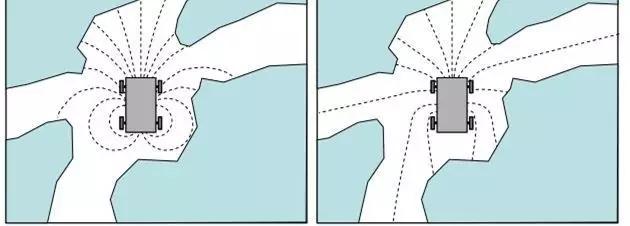

这张图显示了使用不同运动学模型导致不同的避障结果。左图表示使用圆弧模型时模拟的路径,右图表示使用另一种路径模型模拟的路径。在这种狭小环境,此方法可以提前预测多个方向的障碍物情况,选择合适的模型可以帮助找到更合适的运动方向躲避障碍物。

模拟路径

模拟路径 避障决策

避障决策精彩问答 Q:为什么选用ir相机而不是传统的rgb相机呢?ir相机相对来讲的优势在哪里?

A:ir相机可以看到人眼看不到的物体,比如深度相机需要在室内投射红外纹理,帮助深度识别。人眼看不到,但ir相机可以看。

Q:现在机器人导航是否主要是slam技术,还有没其他导航技术?主要流行的slam技术有哪些?用于无人驾驶和无人机的视觉导航技术有哪些异同?

A:slam技术是导航中的一个基础模块,种类很多,有单目,双目,depth,imu+视觉等传感器为基础的算法。双目相机可以很好的适应室内和室外的环境。他的体积其实非常小,segway robot使用的camera长度在10cm左右

Q:现在有无用于机器人导航的导航地图存在,类似车载导航地图?用于机器人导航的地图数据有哪些?

A:现在还没有这样的机器人导航地图存在,但是是研发热点。比如tesla和mobileye的地图之争。

(注:本文作者陈子冲,系Segway Robot架构师和算法负责人

本文转载自海渡学院

/4

/4