嵌入式封装技术-基于基板的封装

嵌入式芯片(Embedded Component Packaging EPC),封装与大多数封装类型并不相同。一般来说,在许多集成电路封装中,器件位于基板的顶部,基板充当器件与封装板间“桥梁”的角色。“嵌入式封装”一词有着不同的含义,在嵌入式芯片封装的世界中,指采用多步骤制造工艺将元器件嵌入到基板中。

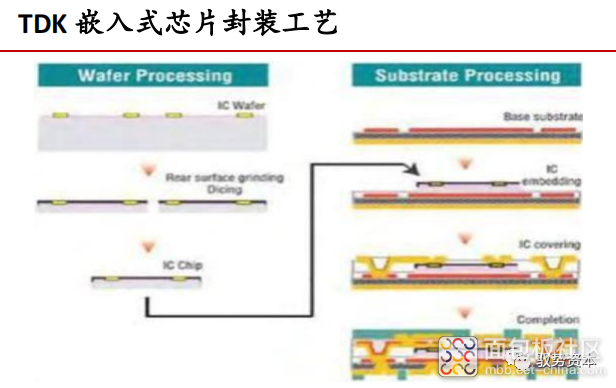

单芯片、多芯片、MEMS或无源元器件均可以并排式(side-by-side)方式嵌入到有机层压基板(Organic Laminate Substrate)之中。这些元器件均通过镀铜的通孔(via)连接起来。总而言之,通过嵌入式封装,就可以释放系统中的空间。在TDK的工艺中,器件被嵌入四个极薄的基板叠层中,以微互连和通孔为主要特点,总高度为300µm。

封装尺寸是将有源芯片嵌入基板中的驱动因素。在‘x’和‘y’轴上,会显著地整体收缩。当考虑版图布线更大化时,这种微型化可让设计多一些灵活性。如今嵌入式有源元器件的市场,主要围绕着功率模拟器件领域。蓝牙无线模块(Bluetooth WiFi modules)的微型化特点,已成为嵌入式芯片封装的主要应用领域。其他应用还包括手机市场的射频模块。

嵌入式封装的优劣势

通常情况下,IC会被封装在电路板上,但这样有时会占用系统中宝贵的电路板空间,因此考虑把芯片嵌入到基板中以节省空间和成本,这就是嵌入式芯片封装的用武之地,并不会与晶圆级封装中的扇出型封装相混淆。

扇出型封装中,裸片会被嵌入到环氧模压树脂(molded epoxy compound)填充的重新建构晶圆(reconstituted wafer)中。嵌入式芯片封装是不同的。这些元器件被嵌入到多层基板中,IC会被嵌入基板的核心部位。核心部位是用特殊的树脂做的,其他基板层均是标准的PCB材料。裸片通常是并排放置的,如果是标准的4层基板,所有裸片都会被放置于2层与3层之间,且裸片不会堆叠。

嵌入式封装的主要优点有:促进尺寸微型化、互连可靠、性能更高,并改善了对集成元器件的保护。ECP还支持模块化的趋势,通过降低其他封装技术的成本来实现。隐身的电子器件(嵌入式芯片)可有效防止逆向工程和造假。

嵌入式封装也有缺点。由于它结合了用于先进封装和印刷电路板(PCB)的技术,因此面临一些制造方面的挑战。此外,生态系统还相对不成熟。嵌入式芯片的成本仍然过高,且有时良率太低。

嵌入式封装是将多个芯片集成到单个封装体中的几种方法之一,但并不是唯一选择。系统级封装是最受欢迎的选择,但由于成本原因,扇出型封装也有很大的发展潜力。正是这些封装解决方案为市场提供价格更低、技术更好的解决方案。

嵌入式封装分类

基板从材料上可分为有机基板和无机基板两大类;从结构上可分为单层(包括挠性带基)、双层、多层、复合基板等。多层基板包括通用制品(玻璃-环氧树脂)、积层多层基板、陶瓷多层基板、每层都有埋孔的多层基板。

按基板类型的嵌入式封装分类

陶瓷基板

陶瓷基板是基于氧化铝、氮化铝和其他材料制成。基于陶瓷基板的封装通常用于表面贴装器件(surface-mount devices)、CMOS图像传感器和多芯片模块(Multi-chip Module)。

有机层压基板

有机层压基板通常用于2.5D/3D、倒装芯片和系统级封装(SiP)中,这类封装的器件位于基板之上。有机基板的材料通常是FR-4或其他材料。FR-4是一种由环氧树脂组成的玻璃纤维布。这些基板使用类似或相同的材料作为PCB。所以在某些圈子里,有机基板有时就被称为PCB。有机基板也是多层技术,其中至少有两层有机层被金属层隔开。金属层在封装中充当电迁移阻挡层(electromigration shield)。

有机基板封装(BGA,CSP)使用小型刚性(有时弯曲)基板,其上的模具是金属丝粘结或倒装芯片。大多数这样的封装使用一组球或地与主机PCB接口。一个允许这些包容纳多达4000个外加I/O!

裸芯片封装/晶圆级封装(WLP)

裸芯片封装和晶圆级封装技术:

覆晶(倒装)技术FC

覆晶技术是一种裸芯片组装技术,TFT-LCD驱动芯片常用的COF封装可以认为是典型的覆晶案例。在传统微电子组装技术中,芯片一般使用外部封装壳,芯片通过线焊方式与封装壳连接,芯片一般以晶背朝下,管脚朝上的方式放置。将封装壳与PCB板焊接后,这一放置方式延续不变,即芯片的晶背靠近PCB板。但是,在覆晶技术中芯片不需要与外部封装壳进行线焊,转而使用焊接方式将芯片与封装壳或PCB板相连,所以芯片的晶背朝上,管脚朝向PCB板,因此与传统方式中芯片的放置方式相反,故被称为覆晶,也称为倒装。

基板芯片连接技术COB

基板芯片连接技术(Chip on Board,COB)是一种常用的裸芯片组装形式。在实际应用案例中,COB形式大量出现于芯片早期试验阶段及低端产品中。由于某些芯片功能较单一,所需的输入输出管脚数较少,使用COB方式可以节省封装成本,最典型的例子应属手机SIM卡。

COB制作时一般先将晶圆切片粘贴在目标板表面,然后采用Wire bonding的方式将晶圆切片的管脚与目标板上相应的管脚连接。制做完成后将芯片、金属连接线、目标板上的管脚均用液态胶覆盖,用以隔离外界污染和保护线路。由于COB方式直接将晶圆切片组装在PCB板上,使得采用该种方式的PCB板损坏后不可维修,且COB方式组装工序较多,使用较为不便。基于上述原因,裸芯片组装技术在应用中多以覆晶技术为主。

COF/COG

在塑料封装体中,引线框与芯片之间通过银胶进行物理连接,还与塑封料直接接触,在产品塑封、回流焊及使用中,受热时各种材料均会膨胀,所以,要求各种材料间要有良好的热膨胀匹配性。

晶圆级封装技术WLP

晶圆级封装是裸芯片封装的主要技术之一,主要涉及扇入型(fan-in)和扇出型(fan-out)两种封装类型。WLP封装时裸片还在晶圆上。一般来说,WLP是一种无基板封装。WLP利用由布线层(routing layers)或重新布线层(RDL)构成的薄膜来代替基板,该薄膜在封装中提供电气连接。RDL不会直接与电路板连接。相反,WLP会在封装体底部使用锡球,从而将RDL连接到电路板。

裸芯片封装/组装

目前伴随芯片功能的提升,芯片的工作频率大幅增加。从MHz到GHz,芯片的工作频率有了质的飞跃。芯片对外围电路的要求也越严苛。微秒,纳秒级的延迟都会使数据传输出现严重错误。如何消除信号在外部电路传输时的延迟效应是设计人员不能回避的问题。

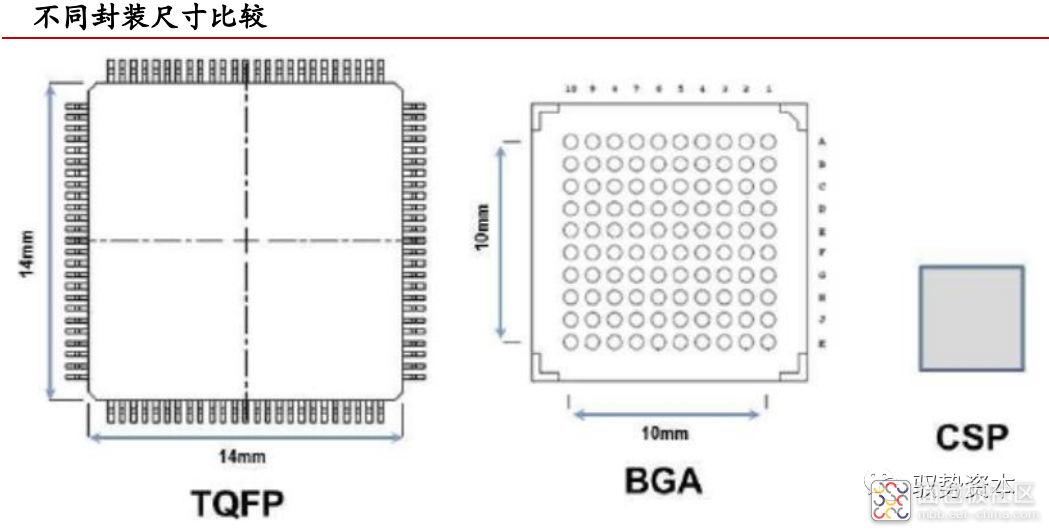

在传统封装中晶圆切片与封装壳的连接方式会引入新的负面因素—Wire bonding金属线和封装壳引脚,过长的信号线会使信号传输时受寄生RC的影响出现延迟,同时也易受到干扰。而使用裸芯片技术减少了芯片传输线的长度,从而使芯片信号的延迟大大减少。裸芯片技术在减小封装体体积的同时,还将大大提高信号传输品质,这也是与其他封装技术相比裸芯片封装技术的重要优势。但是,裸芯片技术由于在封装中没有封装壳的保护,芯片晶背暴露在外,存在被损坏的风险。所以裸芯片虽然能在绝大多数应用领域取代传统封装形式的芯片,但是绝对不能百分之百点对点可代替。现有的芯片封装技术在面对封装尺寸进一步缩小,封装成本进一步下降的需求时,有些力不从心。在现有封装技术中晶圆切片的实际尺寸已经很小,制约封装尺寸缩小的因素是封装方式本身(即便是使用CSP封装,封装比为1.14,仍然有14%的空间被浪费)。而适时引入裸芯片技术则可很好的解决上述问题。

若将裸芯片组装于新的封装基材上,则称为裸芯片封装,若将裸芯片直接组装在PCB板上,则称为裸芯片组装。裸芯片封装/组装是指在芯片与目标板(封装基板或PCB板)的连接过程中,裸芯片为原始的晶圆切片形式,芯片没有经过预先的封装而直接与目标板连接。

引入裸芯片封装,可以减少由封装壳产生的额外的体积,将标准的半导体封装芯片直接更换成无封装的裸芯片,可使研发人员直接获得该芯片理论上的最小尺寸,从而提高PCB板布线空间的利用率。如图中所示,18M的同步SRAM在使用不同的封装形式时,至少可以节省70%的空间。

裸芯片封装是一个独特的类别,包括COB(主板芯片:直接连接到主PCB上的芯片线编解码器)和COF/COG(Flex或玻璃上的芯片),后者是将芯片直接翻转到显示器的玻璃或弯曲电路上。

晶圆级封装(WLP)

晶圆级封装(WLP)就是在封装过程中大部分工艺过程都是对晶圆(大圆片)进行操作,对晶圆级封装(WLP)的需求不仅受到更小封装尺寸和高度的要求,还必须满足简化供应链和降低总体成本,并提高整体性能的要求。

封装基板的定义、种类及生产工艺

封装基板的定义

封装基板(Package Substrate)是由电子线路载体(基板材料)与铜质电气互连结构(如电子线路、导通孔等)组成,其中电气互连结构的品质直接影响集成电路信号传输的稳定性和可靠性,决定电子产品设计功能的正常发挥。封装基板属于特种印制电路板,是将较高精密度的芯片或者器件与较低精密度的印制电路板连接在一起的基本部件。

封装基板的作用

20世纪初期,“印制电路”的概念被Paul Eisler首次提出,并研制出世界上第一块印制电路板(Printed Circuit Board,PCB)。集成电路封装基板是随着半导体芯片的出现而从印制电路板家族中分离出来的一种特种印制电路板,其主要功能是构建芯片中集成电路与外部电子线路之间的电气互连通道。

集成电路封装基板在电子封装工程中的作用

封装基板作为载体结构起到保护芯片中半导体元器件的作用;实现芯片中集成电路功能模块电子线路与外部功能元器件之间的电气连接;为芯片功能组件提供支撑体与散热通道;为其他电子元器件搭载提供组装平台。此外,封装基板可实现集成电路多引脚化、封装产品体积缩小、电性能及散热性改善、超高密度或多芯片模块化等目的。

封装基板发展的三个阶段

当前封装基板可以简单的理解为是具有更高性能或特种功能的PCB,是可为芯片、电子元器件等提供电气连接、保护、支撑、散热、组装等功效,以实现多引脚化,缩小封装产品体积、改善电气性能及散热性、超高密度或多芯片模块化以及高可靠性的电子基板。

到目前为止,世界半导体封装基板业历程可划分为三个发展阶段:

封装基板的发展历史

1989-1999

第一发展阶段:是有机树脂封装基板初期发展的阶段,此阶段以日本抢先占领了世界半导体封装基板绝大多数市场为特点;

2000-2003

第二发展阶段:是封装基板快速发展的阶段,此阶段中,我国台湾、韩国封装基板业开始兴起,与日本逐渐形成"三足鼎立"瓜分世界封装基板绝大多数市场的局面。同时有机封装基板获得更加大的普及应用,它的生产成本有相当大的下降;

2004年以后

第三发展阶段:此阶段以FC封装基板高速发展为鲜明特点,更高技术水平的MCP(多芯片封装)和SiP(系统封装)用CSP封装基板得到较大发展。世界整个半导体封装基板市场格局有较大的转变,中国台湾、韩国占居了PBGA封装基板的大部分市场。而倒装芯片安装的BGA、PGA型封装基板的一半多市场,仍是日本企业的天下。

封装基板(IC载板)与PCB的异同

电子封装工程中封装、实装、安装及装联的区别:

封装

封装是指构成“体”的过程(packaging)。即通过封装(如将可塑性绝缘介质经模注、灌封、压入、下充填等),使芯片、封装基板、电极引线等封为一体,构成三维的封装体,起到密封、传热、应力缓和及保护等作用。此即狭义的封装。封装技术就是指从点、线、面到构成“体或块”的全部过程及工艺。

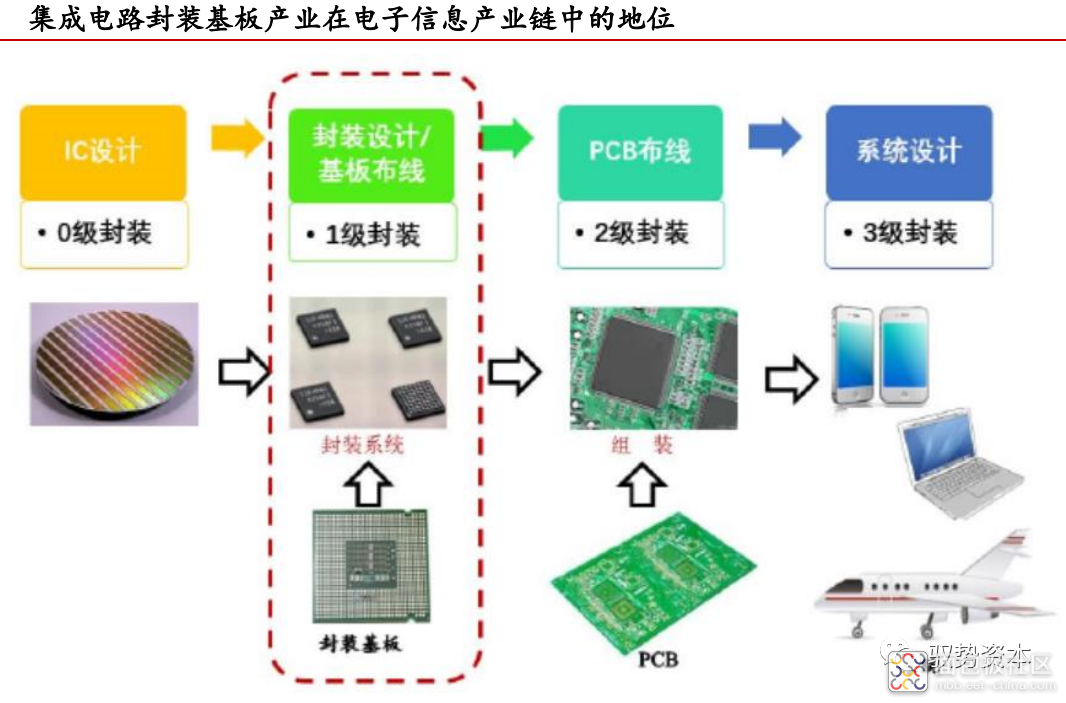

实装

实装此词来自日文,此处借用。“块”搭载在“板”上称为实装,裸芯片实装在模块基板(BGA基板、TAB基板、MCM基板)上可分别构成BGA、TAB、MCM封装体,称其为一级封装(或微组装);DIP、PGA等采用引脚插入方式实装在PCB上;QFP、BGA、CSP、TBA等采用表面贴装方式实装在PCB之上,称其为二级封装;裸芯片也可以直接实装在PCB上,如COB、COF等,在此一级封装、二级封装合二为一。

即实装专指上述的“块”搭载在基板上的连接过程及工艺,涵盖常用的插入、插装、表面贴装(SMT)、安装、微组装等。模块:与下面将要涉及的“板”可以看成是多维体。带有引线端子的封装体即为“块”,进行裸芯片安装的芯片也可以看成块。

安装

板是搭载有半导体集成电路元件,L、C、R等分立器件,变压器以及其他部件的电子基板即为“板”。安装即将板(主板或副板)通过插入、机械固定等方式,完成常规印制电路板承载、连接各功能电子部件,以构成电子系统的过程称为安装。

装联

装联将上述系统装载在载板(或架)之上,完成单元内(板或卡内)布线、架内(单元间)布线以及相互间的连接称为装联。

封装基板与PCB的区别

封装基板是可为芯片、电子元器件等提供电气连接、保护、支撑、散热、组装等功效,以实现多引脚化,缩小封装产品体积、改善电气性能及散热性、超高密度或多芯片模块化以及高可靠性的电子基板。

封装基板可以简单的理解为是具有更高性能或特种功能的PCB或薄厚膜电路基板。封装基板起到了芯片与常规印制电路板(多为母板、副板,背板等)的不同线路之间的电气互联及过渡作用,同时也为芯片提供保护、支撑、散热、组装等功效。

PWB和PCB

PWB(printed wiring board,印制线路板):泛指表面和内部布置有导体图形的绝缘基板。PWB本身是半成品,作为搭载电子元器件的基板而起作用。通过导体布线,进行连接构成单元电子回路,发挥其电路功能。PCB(printed ciruid board,印制电路板)是指搭载了电子元器件的PWB的整个基板为印制电路板。在多数情况下,通常将PWB与PCB按同义词处理而不加区分。实际上PWB和PCB在有些情况下是有区别的,例如,PCB有时特指在绝缘基板上采用单纯印刷的方式,形成包括电子元器件在内的电路,可以自成一体;而PWB更强调搭载元器件的载体功能,或构成实装电路,或构成印制电路板组件。通常简称二者为印制板。

主板

主板:又称为母板。是在面积较大的PCB上安装各种有源、无源电子元器件,并可与副板及其它器件可实现互联互通的电子基板。通讯行业一般称其为背板。

载板

载板:承载各类有源、无源电子器件、连接器、单元、子板及其它各式各样的电子器件的印制电路板。如封装载板、类载板、各种普通PCB及总装板。

类载板

类载板(SubstrateLike-PCB,简称SLP):顾名思义是类似载板规格的PCB,它本是HDI板,但其规格已接近IC封装用载板的等级了。类载板仍是PCB硬板的一种,只是在制程上更接近半导体规格,目前类载板要求的线宽/线距为≤30μm/30μm,无法采用减成法生产,需要使用MSAP(半加成法)制程技术,其将取代之前的HDIPCB技术。即将封装基板和载板功能集于一身的基板材料。但制造工艺、原材料和设计方案(一片还是多片)都还没有定论。类载板的催产者是苹果新款手机,在2017年的iPhone8中,首度采用以接近IC制程生产的类似载板的HDI板,可让手机尺寸更轻薄短小。类载板的基材也与IC封装用载板相似,主要是BT树脂的CCL与ABF*树脂的积层介质膜。

多层板:随着LSI集成度的提高、传输信号的高速化及电子设备向轻薄短小方向的发展,仅靠单双面导体布线已难以胜任,再者若将电源线、接地线与信号线在同一导体层中布置,会受到许多限制,从而大大降低布线的自由度。如果专设电源层、接地层和信号层,并布置在多层板的内层,不仅可以提高布线的自由度而且可防止信号干扰和电磁波辐射等。此要求进一步促进了基板多层化的发展,因此,PCB集电子封装的关键技术于一身,起着越来越重要的作用。可以说,当代PCB是集各种现代化技术之大成者。

HDI基板

HDI基板:一般采用积层法(Build-up)制造,积层的次数越多,板件的技术档次越高。普通的HDI板基本上是1次积层,高端HDI采用2次或以上的积层技术,同时采用叠孔、电镀填孔、激光直接打孔等先进PCB技术。高端HDI板主要应用于4G手机、高级数码摄像机、IC载板等。

在电子封装工程中,电子基板(PCB)可用于电子封装的不同层级(主要用于1~3级封装的第2~5层次),只是封装基板用于1、2级封装的2、3层次,普通PCB用于2、3级封装的3、4、5层次。但是它们都是为电子元器件等提供互联、保护、支撑、散热、组装等功效,以实现多引脚化,缩小封装产品体积、改善电气性能及散热性、超高密度或多芯片模块化以及高可靠性为目的。

主板(母板)、副板及载板(类载板)常规PCB(多为母板、副板,背板等)主要用于2、3级封装的3、4、5层次。其上搭载LSI、IC等封装的有源器件、无源分立器件及电子部件,通过互联构成单元电子回路发挥其电路功能。

随着电子安装技术的不断进步与发展,电子安装各阶层的界限越来越不清晰,各阶层安装的交叉、互融,此过程中PCB的作用越来越重要,对PCB及其基板材料在功能、性能上都提出了更高、更新的要求。

封装基板从PCB中分离独立出来的历程和原因

20世纪80年代以后,新材料、新设备的广泛应用,集成电路设计与制造技术按照“摩尔定律”飞速发展,微小敏感的半导体元件问世,大规模集成电路与超大规模集成电路设计出现,高密度多层封装基板应运而生,使集成电路封装基板从普通的印制电路板中分离出来,形成了专有的集成电路封装基板制造技术。

目前,在常规PCB板的主流产品中,线宽/线距50μm/50μm的产品属于高端PCB产品了,但该技术仍然无法达到目前主流芯片封装的技术要求。在封装基板制造领域,线宽/线距在25μm/25μm的产品已经成为常规产品,这从侧面反映出封装基板制造与常规PCB制造比,其在技术更为先进。封装基板从常规印制电路板中分离的根本原因有两方面:一方面,由于PCB板的精细化发展速度低于芯片的精细化发展速度,导致芯片与PCB板之间的直接连接比较困难。另一方面,PCB板整体精细化提高的成本远高于通过封装基板来互连PCB和芯片的成本。

封装基板的主要结构和生产技术

目前,在封装基板行业还没有形成统一的分类标准。通常根据适用基板制造的基板材料、制作技术等方面进行分类。根据基板材料的不同,可以将封装基板分为无机封装基板和有机封装基板。无机封装基板主要包括:陶瓷基封装基板和玻璃基封装基板。有机封装基板主要包括:酚醛类封装基板、聚酯类封装基板和环氧树脂类封装基板等。根据封装基板制作方法不同,可以将封装基板分为有核(Core)封装基板和新型无核(Coreless)封装基板。

有核和无核封装基板

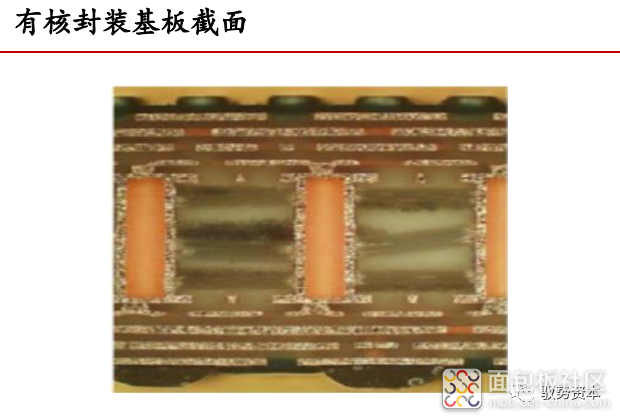

有核封装基板在结构上主要分为两个部分,中间部分为芯板,上下部分为积层板。有核封装基板制作技术是基于高密度互连(HDI)印制电路板制作技术及其改良技术。

无核基板,也叫无芯基板,是指去除了芯板的封装基板。新型无核封装基板制作主要通过自下而上的电沉积技术制作出层间导电结构—铜柱。它仅使用绝缘层(Build-up Layer)和铜层通过半加成(SemiAdditive Process,缩写为SAP)积层工艺实现高密度布线。

无核封装基板的优劣势

优势

- 薄型化;

- 电传输路径减小,交流阻抗进一步减小,而且其信号线路有效地避免了传统有芯基板上的PTH(镀铜通孔)产生的回波损耗,这就降低电源系统回路的电感,提高传输特性,尤其是频率特性;

- 可以实现信号的直接传输,因为所有的线路层都可以作为信号层,这样可以提高布线的自由度,实现高密度配线,降低了C4布局的限制;

- 除部分制程外,可以使用原来的生产设备,且工艺步骤减少。

劣势

- 没有芯板支撑,无芯基板制造中容易翘曲变形,这是目前最普遍和最大的问题;

- 层压板破碎易于发生;

- 需要引进部分针对半导体封装无芯基板的新设备。因此,半导体封装无芯基板的挑战主要在于材料与制程。

封装基板的结构

封装基板的主要功能是实现集成电路芯片外部电路、电子元器件之间的电气互连。有核封装基板可以分为芯板和外层线路,而有核封装基板的互连结构主要包括埋孔、盲孔、通孔和线路。无核封装基板的互连结构则主要包括铜柱和线路。无核封装基板制作的技术特征主要是通过自下而上铜电沉积技术制作封装基板中互连结构—铜柱、线路。相比于埋孔和盲孔,铜柱为实心铜金属圆柱体结构,在电气传输方面性能更加优良,铜柱的尺寸也远低于盲孔的尺寸,直接在40μm左右。

封装基板的主流生产技术

主要的积层精细线路制作方法

半导体封装基板层间互联、积层精细线路制作方法是从高密度互联/积层多层(High Density Interconnection/Build up Multilayer,HDI/BUM)衍生而来,HDI/BUM板制造工艺技术种类繁多,通过可生产性、可靠性和成本等各方面的优胜劣汰和市场选择,目前比较成熟的工艺集中在3-5种。

早期的集成电路封装基板由于封装芯片I/O数有限,其主流制作技术是印制电路板制造通用技术—蚀刻铜箔制造电子线路技术,属于减成法。IC设计趋势大致朝着高集成化、快速化、多功能化、低耗能化及高频化发展,对应的半导体封装基板呈现出“四高一低”的发展趋势,即高密度布线、高速化和高频化、高导通性、高绝缘可靠性、低成本性。

在近年的电子线路互连结构制造领域,相比于蚀刻铜箔技术(减成法),半加成法主要采用精确度更高、绿色的电沉积铜技术制作电子电路互连结构。近十几年来,在封装基板或者说整个集成电路行业,互连结构主要是通过电沉积铜技术实现的,其原因在于金属铜的高性能和低价格,避免了蚀刻铜流程对互连结构侧面蚀刻,铜的消耗量减少,互连结构的精细度和完整性更好,故电沉积铜技术是封装基板制作过程中极其重要的环节。

积层图形制作方法:

HDI

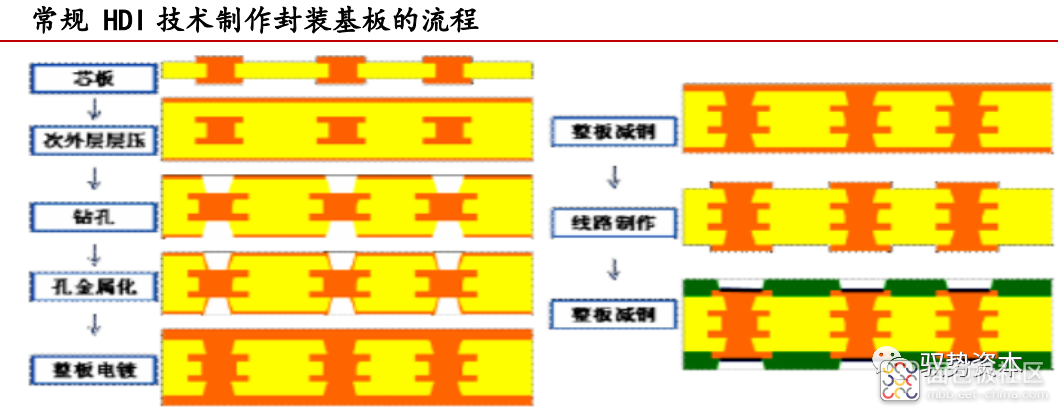

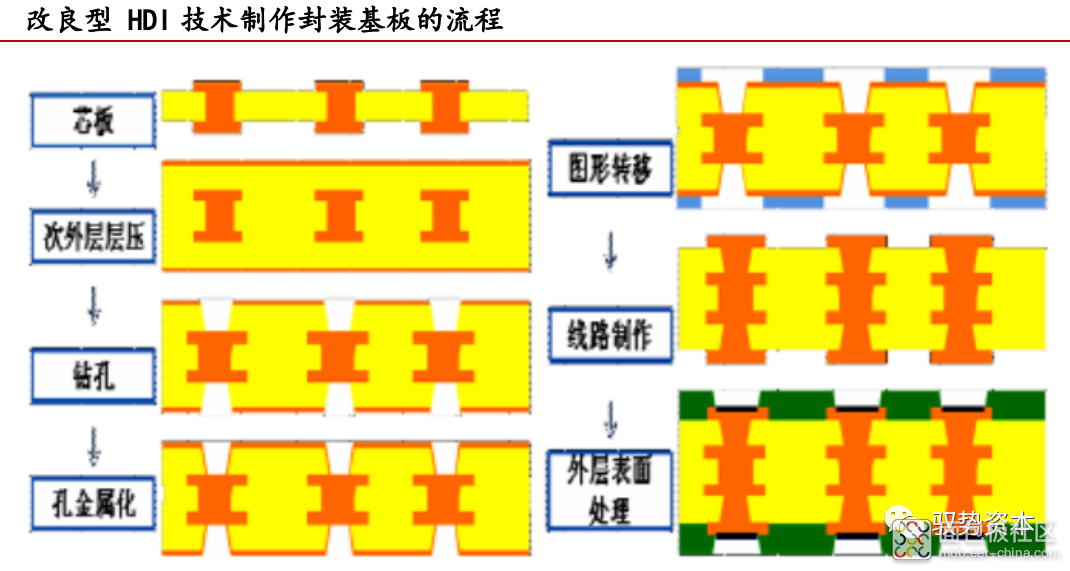

常规的HDI技术线路制作是靠减成法(蚀刻法)完成,改良型HDI技术主要是采用半加成法(电沉积铜技术)同时完成线路和微孔制作。

减成法

减成法(Subtractive),在敷铜板上,通过光化学法,网印图形转移或电镀图形抗蚀层,然后蚀刻掉非图形部分的铜箔或采用机械方式去除不需要部分而制成印制电路PCB。

加成法

加成法(Additive),在绝缘基材表面上,有选择性地沉积导电金属而形成导电图形的方法。

半加成法

半加成法(Semi-Additive Process,SAP),利用图形电镀增加精细线路的厚度,而未电镀加厚非线路区域在差分蚀刻过程则快速全部蚀刻,剩下的部分保留下来形成线路。

封装基板制作技术-高密度互连(HDI)改良制作技术

高密度互连(HDI)封装基板制造技术是常规HDI印制电路板制造技术的延伸,其技术流程与常规HDI-PCB板基本相同,而二者的主要差异在于基板材料使用、蚀刻线路的精度要求等,该技术途径是目前集成电路封装基板制造的主流技术之一。由于受蚀刻技术的限制,HDI封装基板制造技术在线路超精细化、介质层薄型化等方面遇到了挑战,近年出现了改良型HDI封装基板制造技术。

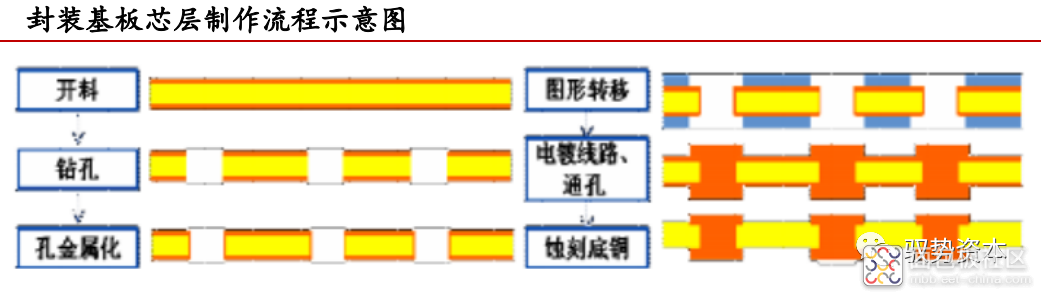

根据有核封装基板的结构,把HDI封装基板制作技术流程主要分为两个部分:一是芯层的制作;二是外层线路制作。改良型HDI封装基板制造技术主要是针对外层线路制作技术的改良。

常规 HDI 技术制作封装基板的流程

封装基板新型的制造技术--改良型半加成法

基于磁控溅射种子层的电沉积互连结构是一条全新的封装基板制造技术途径,该制作技术被称为改良型半加成法。此外,由于该技术途径不像HDI技术需要制作芯板,因此被称为无核封装基板制作技术。

无核封装基板制作技术不需要蚀刻铜箔制作电子线路,突破了HDI途径在超精细线路制作方面存在的技术瓶颈,成为高端封装基板制造的首选技术。另外,该技术采用电沉积铜制作电气互连结构,故互连结构的电沉积铜技术已经是无核封装基板制作的核心技术之一。

/4

/4