感谢面包板社区的试读活动,让我有机会一品《7天造一台无人机》,这本书以其独特的实践导向和系统性知识架构,为无人机爱好者提供了一条从理论到实践的清晰路径。通过阅读本书,我不仅对无人机的构造和工作原理有了全面了解,更对如何亲手打造一台无人机有了清晰的认识。

系统化的知识结构

本书最显著的特点是它的系统性知识架构。从目录可以看出,作者孙晨晓采用了循序渐进的编排方式,从"初识无人机"的基础概念开始,逐步深入到动力系统、遥控器与地面站、电池、飞控系统等核心部件,最后以无人机的调试和起飞作为实践终点。这种结构设计非常符合学习者的认知规律,使读者能够由浅入深地掌握无人机技术。

第一章"初识无人机"为读者建立了基本概念框架,详细介绍了无人机的分类、四旋翼无人机的组成和飞行原理。特别值得一提的是,书中对四旋翼无人机飞行原理的讲解(1.4.3节)非常清晰,通过力学分析解释了如何通过四个旋翼转速的变化实现无人机的升降、前后左右移动以及转向。这种基础理论的铺垫为后续实践环节打下了坚实的理论基础。

理论与实践的无缝衔接

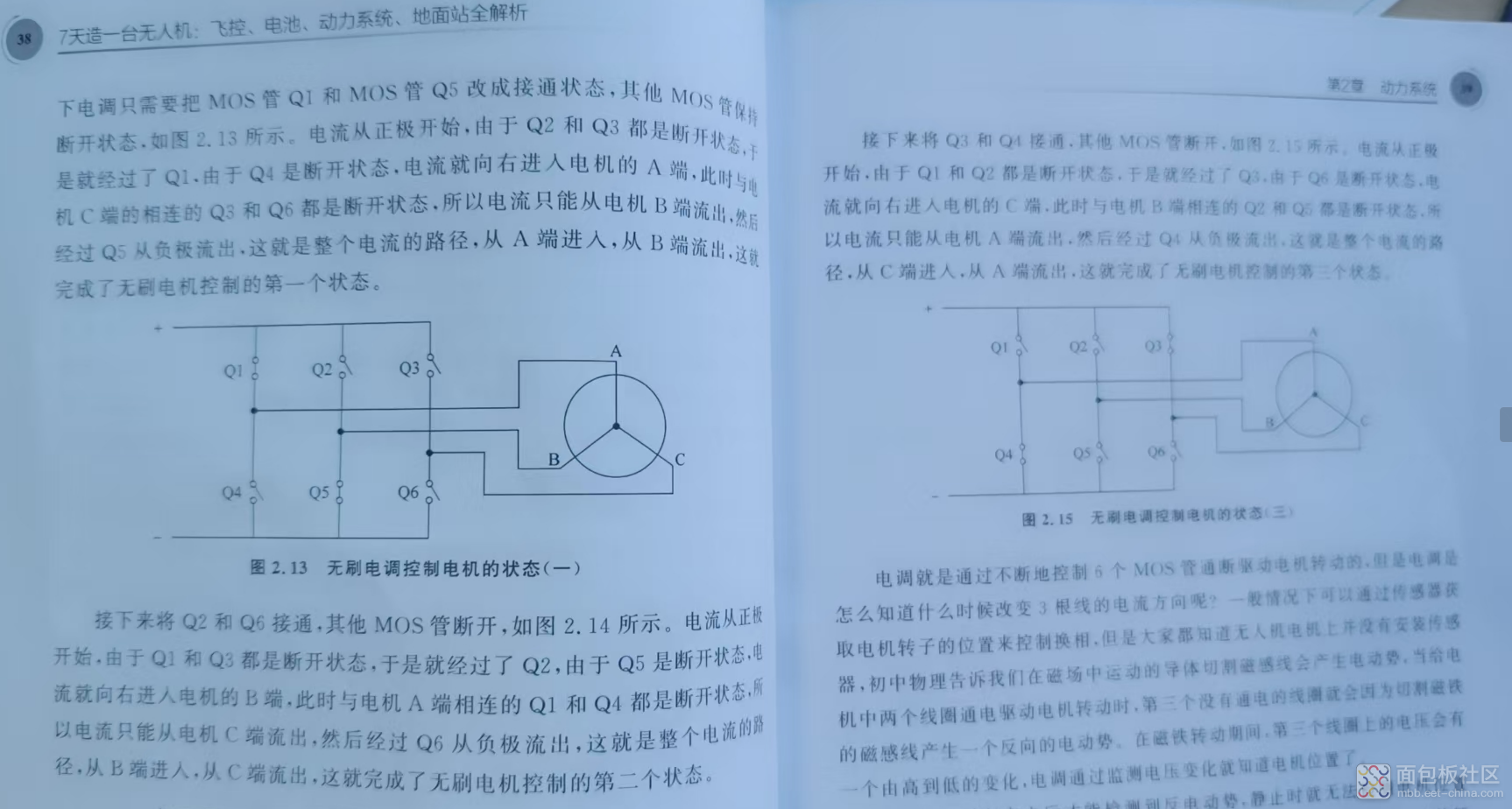

本书最吸引我的地方在于它完美平衡了理论知识与实践操作。每一章不仅有详细的概念解析,还配有相应的实践指导。例如,第二章"动力系统"不仅介绍了无刷电机的工作原理(2.2.1节)和参数(2.2.2节),还详细讲解了电调的工作机制(2.3节)以及整个动力系统的选型和安装方法(2.5节)。

这种理论结合实践的方式使学习过程更加高效。读者不仅知道"是什么",更明白"为什么"和"怎么做"。书中关于飞控系统的章节(第五章)尤为精彩,从基本概念、内部传感器到算法(包括滤波算法和PID算法)都有详细阐述,最后还指导读者如何进行飞控的选型与安装。这种全方位的知识覆盖使得即使是没有工程背景的读者也能跟随指导完成无人机的组装。

安全意识的全面渗透

作为一本技术指导书籍,《7天造一台无人机》对安全问题的重视程度令人印象深刻。第七章"起飞"专门用大量篇幅介绍安全飞行规定(7.1节)和起飞前检查(7.2节)。这些内容不仅包括法律法规层面的要求(如无人机类别、管制空域、驾驶执照等),还有详尽的技术检查清单(飞行环境、机身外观、GPS、电池电量等)。

特别值得注意的是4.2节"电池及充电器的安全使用",详细列出了锂电池可能存在的安全隐患和预防措施。这种对安全问题的强调体现了作者负责任的态度,也提醒无人机爱好者:技术创新固然重要,但安全永远是第一位的。作为读者,我深刻认识到,无人机的组装和飞行不仅是一项技术活动,更是一项需要严格遵守安全规范的责任行为。

快速实现的成就感

书名中的"7天"并非噱头,而是通过合理的内容编排和任务分解实现的可行性目标。从目录可以看出,本书将无人机组装过程分解为清晰的步骤:准备工作(第一章)→动力系统(第二章)→控制系统(第三章)→能源系统(第四章)→核心控制系统(第五章)→系统调试(第六章)→最终飞行(第七章)。每一天专注于一个系统模块的学习和实践,七天就能完成从零到飞行的全过程。

这种项目式、里程碑式的学习方式极大地增强了学习者的信心和成就感。尤其是第六章"无人机调试"中关于PID参数调试的内容(6.3节),提供了非常实用的调参方法和技巧,帮助读者解决实际组装中可能遇到的控制问题。当按照书中的指导最终看到自己组装的无人机成功起飞时,那种成就感是单纯理论学习无法比拟的。

对未来的启发

阅读本书不仅让我掌握了无人机组装的技术,更启发了我对科技创新的思考。无人机技术是多个学科领域的交叉融合,包括机械工程、电子工程、自动控制、无线通信等。通过亲手组装无人机,我深刻体会到系统集成的重要性——每个部件都必须精确配合,整个系统才能正常工作。

此外,书中关于地面站软件(3.3.2节)和飞控算法(5.3节)的介绍让我对软件在硬件控制中的关键作用有了新的认识。在现代科技产品中,硬件是躯体,软件是灵魂,二者缺一不可。这种认识将指导我在未来的学习中对软硬件结合的项目给予更多关注。

结语

《7天造一台无人机》是一本难得的理论与实践并重的技术书籍。它不仅仅提供了无人机组装的步骤指南,更重要的是培养了读者的系统工程思维和安全责任意识。通过阅读本书,我不仅收获了无人机技术知识,更获得了一种"从想法到实现"的能力和信心。这种能力在当今快速发展的科技时代尤为重要。

最后,我想用书中的一句话与所有对无人机技术感兴趣的读者共勉:无人机的飞行不仅是对技术的掌握,更是对天空的尊重和对安全的承诺。希望更多人能通过这本书开启自己的无人机探索之旅,在科技创新与安全规范的双重指引下,实现属于自己的飞行梦想。

/2

/2